Eine der seltsamsten Künstlerbegegnungen des 20. Jahrhunderts fand 1976 in West-Berlin statt, und zwar zwischen Samuel Beckett und Morton Feldman. Der halbblinde Feldman kam zu einer Beleuchtungsprobe (!) ins dunkle Schillertheater, schüttelte Beckett die Hand, genauer gesagt: versehentlich nur den Daumen und stolperte über einen Vorhang. Danach gingen sie essen, der dicke Feldman haute rein, der dürre Beckett trank nur ein Bier. Und dabei scheinen sie die ganze Zeit komplett aneinander vorbeigeredet und sich trotzdem, oder gerade deshalb, bestens verstanden zu haben. Das erfährt man aus Sebastian Clarens Feldman-Buch, aus dem ein Auszug im Programmheft zu der Produktion Words And Music der Staatsoper Unter den Linden abgedruckt ist.

WeiterlesenSchlagwort-Archive: Schillertheater

10. Juni 2015 – Schön vergänglich: Toshio Hosokawas ‚Matsukaze‘ in der Staatsoper

„Verkehrte Welt“, sagt ein Mann vor Matsukaze zu seinem Mann, „lange Schlange vor der Herrentoilette, und das bei einer Tanzveranstaltung…“ In der Tat! Man könnte sich auch geschlechtsneutral darüber wundern, dass die Berliner Staatsoper rappelvoll ist bei der Aufführung eines Nô-Theaterstücks, das ein lebender Komponist vertont hat, der seine Musik so beschreibt: „Der Ton kommt aus dem Schweigen, er lebt, er geht ins Schweigen zurück.“ (Zumal sich bei ähnlich sublimer Musik, Morton Feldmans Neither in der berückenden Inszenierung von Katie Mitchell, die Zuschauer zuletzt per Handschlag begrüßen konnten.)

Der Andrang ist natürlich (leider) nicht Toshio Hosokawa zu verdanken, auch nicht dem brennenden Interesse der Berliner am traditionellen japanischen Theater, nicht einmal der Begeisterung für die Sängerin Barbara Hannigan, sondern dem Label Sasha Waltz. Diese aparte Mischung lockt auch den Konzertgänger an, der nicht gerade zur Zielgruppe der Tanzcard gehört.

Die langen Schlangen vor den Toiletten sind vernünftig und vorausschauend, da die Aufführung mit Meeresrauschen und Wasserplätschern vom Tonband beginnt, das eine durchaus treibende Wirkung hat. Später werden auch Wassereimer auf die Bühne getragen. Und es gibt keine Pause: Den götterdämmerungsgestählten Senioren macht das nichts aus, aber für das jüngere Publikum (zumal wenn es schon vorher Flaschenbier getrunken hat, um nicht wie Opernspießer zu wirken) wird es zum echten Problem.  Dabei geht es in Matsukaze nicht ums Wasser an sich, sondern um das Salz darin: Sinnbild der Welt als Ozean von Tränen, eine Wiederkehr des barocken Depri-Affekts, den Staatskapelle und Freiburger BarockConsort vor einer Woche in einem großartigen Konzert vor allzu leeren Rängen zelebriert haben. Ein pilgernder Mönch trifft die Geister zweier armer Salzbäuerinnen, die einem Geliebten nachtrauern, der wie ein Hosokawa-Ton war: Er kam aus dem Schweigen, lebte bei den Frauen, ging ins Schweigen zurück. Nicht weil er ein Schuft war, sondern weil er unerwartet starb.

Dabei geht es in Matsukaze nicht ums Wasser an sich, sondern um das Salz darin: Sinnbild der Welt als Ozean von Tränen, eine Wiederkehr des barocken Depri-Affekts, den Staatskapelle und Freiburger BarockConsort vor einer Woche in einem großartigen Konzert vor allzu leeren Rängen zelebriert haben. Ein pilgernder Mönch trifft die Geister zweier armer Salzbäuerinnen, die einem Geliebten nachtrauern, der wie ein Hosokawa-Ton war: Er kam aus dem Schweigen, lebte bei den Frauen, ging ins Schweigen zurück. Nicht weil er ein Schuft war, sondern weil er unerwartet starb.

Wie Blüten öffnen sich zwischen langen Pausen schöne, oft geisterhafte Klänge, unter denen die europäisch-avantgardistischen vertraut klingen, die japanisch-traditionellen hingegen fremdartig; wer die Differenzierungen dieser Klangsprache nicht kennt, nimmt sie interessiert bis apathisch hin. Manchmal komponiert Hosokawa aber auch ganz naturalistisch: Wenn der Mond aufgeht oder der Tau verdunstet, bewegt die Musik sich nach oben, wenn die Sonne untergeht, nach unten. In dieser Hinsicht (nur in dieser) eher Strauss als Mahler, denkt der Konzertgänger heimlich. Auch die Bewegungen der Tänzer, oft assoziativ und immer schön anzusehen, werden mitunter naturalistisch, in einigen Momenten sogar plakativ: Wenn der Text von der Umklammerung des Menschen durch die Sünde (eine irritierende Vokabel für ein japanisches Theaterstück) spricht, umschlingen die Tänzer einander. Da sind Transzendenz und Anmut futsch.

Trotzdem lässt man sich von Hosokawa und dem Geist des Nô überzeugen: Vergänglichkeit ist schön. Vor allem in so einem Bühnenbild (Pia Maria Shriever und Chiharu Shiota): Unendliche Fäden spinnen sich aus dem Dunkel des Nichts ins Hier und Jetzt. Vom Nachthimmel senkt sich ein Haus, das aus hölzernem Rahmen und unsichtbaren Papierwänden besteht. Der Höhepunkt ist der Auftritt der beiden Schwestern, die hinter einem die gesamte Bühne überspannenden schwarzen Wollnetz langsam ins irdische Elend herabklettern und dabei berückend schön singen, wie japanische Loreleien, die aber nichts Böses wollen, nur trauern, traurig singen: die schwedische Mezzosopranistin Charlotte Hellekant als Murasame, der Herbstregen, und die kanadische Sopranistin Barbara Hannigan, eine immer wieder beeindruckende Stimmakrobatin, die nie etwas Oberflächliches singt, als Matsukaze, der Wind in den Kiefern. Prima tanzen können sie zudem, diese todtraurigen Geister!

6. Juli 2015 – Favolahaft: Claudio Monteverdis ‚Orfeo‘ in der Staatsoper

Monodie hin, Florentiner Camerata her: Am Anfang der Operngeschichte steht ein Meisterwerk. Die Faszination allein, mit Claudio Monteverdis 1607 in Mantua uraufgeführter favola in musica die angeblich erste Oper der Musikgeschichte zu hören, würde ein Publikum im Jahr 2015 nicht zweieinhalb Stunden lang in den Bann schlagen, wie es der Orfeo in der Staatsoper tut. Zumal man viele Allegorie- und Affekt-Ebenen nicht so leicht versteht.

Monodie hin, Florentiner Camerata her: Am Anfang der Operngeschichte steht ein Meisterwerk. Die Faszination allein, mit Claudio Monteverdis 1607 in Mantua uraufgeführter favola in musica die angeblich erste Oper der Musikgeschichte zu hören, würde ein Publikum im Jahr 2015 nicht zweieinhalb Stunden lang in den Bann schlagen, wie es der Orfeo in der Staatsoper tut. Zumal man viele Allegorie- und Affekt-Ebenen nicht so leicht versteht.

Trotzdem kommt die unmittelbare Wirkung ganz aus dem Werk selbst, denn es ist eine Aufführung ohne Schnickschnack; wenn auch unverkennbar eine Arbeit von Sasha Waltz, nicht inszeniert, sondern choreographiert. Das Freiburger BarockConsort sitzt und steht an den Seiten der Bühne, links eher die Instrumente des Lebens, rechts die des Todes. Die Musiker sind barfuß wie die Sänger und Tänzer, nur die Flötistin trägt ein Bein im Gips. Am Ende vermischen sie sich tanzend mit den Darstellern, ganz folgerichtig, da hier alles ineinanderfließt: Auch die Sänger tanzen, sehr beeindruckend (wie schon in Waltz‘ Dido und Aeneas-Choreographie), zu schweigen von der athletischen Leistung: Pluto, Herr der Unterwelt, trägt beim Singen seine Gattin Proserpina auf der Schulter, Orfeo stemmt maskulin quirilierend und quinkelierend seine Euridice.

Überhaupt Orfeo: Georg Nigls Interpretation des musikalischen Superhelden ist überwältigend. Obwohl es sich um ein ganz anderes Gesangsfach handelt, erinnert nicht nur Nigls Schmalzlocke den Konzertgänger an Christian Gerhaher, sondern auch die enorme Bandbreite zwischen voluminösem Zentrum und filigranster Höhe bei unglaublicher Textverständlichkeit. Aber er ist natürlich viel exaltierter, seine Bühnenpräsenz ist das Gegenteil eines Liedsängers. Kein Wunder, dass er mit seinen melismatischen Gesangskünsten auch den Totenfährmann Charon überwindet: Orfeo son io! Wobei Charon einem modernen Opernbesucher ähnelt, er findet das alles sehr schön und schläft darüber ein.

Abseits dieser strategisch eingesetzten Vokalakrobatik, die Orfeo das Tor in die Unterwelt öffnet und schließlich Proserpina erweicht, herrscht bei Monteverdi eine nüchterne, aber ungeheuer nuancenreiche Rezitativkunst, die einen magischen Sog entwickelt. Dazu trägt auch das alte Instrumentarium bei, das auf der Todesseite bizarre Assoziationen hervorruft, der Zink etwa oder die Holzorgel, die stellenweise sogar an eine E-Gitarre mit Distortion-Fuzz-Overdrive-Rauschen erinnert.

Die Unterwelt, in der die alten Posaunen tönen, hat bei Waltz alle klassischen Hades-Ingredienzien, herumirrende Geister, Nebelschwaden, Wasser, wenn auch nur 2 Zentimeter tief. Reisigbündel grünen im Wasser, werden zu Trauerweidenzweigen, mit denen der gescheiterte Orfeo in den thrakischen Wäldern ausgepeitscht wird. Ansonsten springen die Tänzer viel herum, das ist stets hübsch anzusehen, auch wenn es aus Sicht des Konzertgängers (dem aber Tanzbildung fehlt) der Erzählung nicht viel hinzufügt, höchstens verdoppelt. Was aber wiederum egal ist, weil es bei Monteverdi ohnehin diverse kommentierende Instanzen und Allegorien gibt. Wobei, wie gesagt, sich hier viele Ebenen dem heutigen Hörer nicht so leicht erschließen.

Eine ganz andere Art von Verdopplung im ungeheuer konzentrierten Finale: Der ganze Saal hält den Atem an, als Apoll vom Rang aus Orfeo zu den unsterblichen Sternen ruft; gemeinsam singend, gemeinsam aufsteigend verlassen Vater und Sohn irdische und unterirdische Gefilde, ein betörendes Finale, das erste der Operngeschichte, die Männer noch ganz unter sich.

4. Juli 2015 – Melancholisch: ‚When I Am Laid in Earth‘ in der Staatsoper

Wer bleibt freiwillig im Strandbad, wenn man in der Staatsoper Musik von Sciarrino und Purcell hören kann? Und zwar unter dem einladend morbiden Titel When I am laid in earth! In einer idealen Welt müsste es lange Schlangen geben statt eines gähnend leeren Saals – dabei ist ein zweiter Konzerttermin (offiziell aus dispositionellen Gründen) kurzerhand gestrichen worden. Aber nichts Bildungsschnöseliges gegen Strandbadbesucher, man könnte bei 38°C auch Schlimmeres tun, etwa zu Helene Fischer ins Olympiastadion gehen oder zum AfD-Parteitag nach Essen fahren.

So trifft sich zum Stelldichein von Barock und Gegenwart ein harter Kern von Musikfreunden, die Härtesten sogar im Jackett (ein Kulturradio-Redakteur). Die Musiker der Staatskapelle (fürs Neue, links) und des Freiburger BarockConsort inkl. Hille Perl (fürs Alte, rechts) erscheinen alle langärmlig, nur der coole Langhalslautenist Lee Santana zeigt Elle.

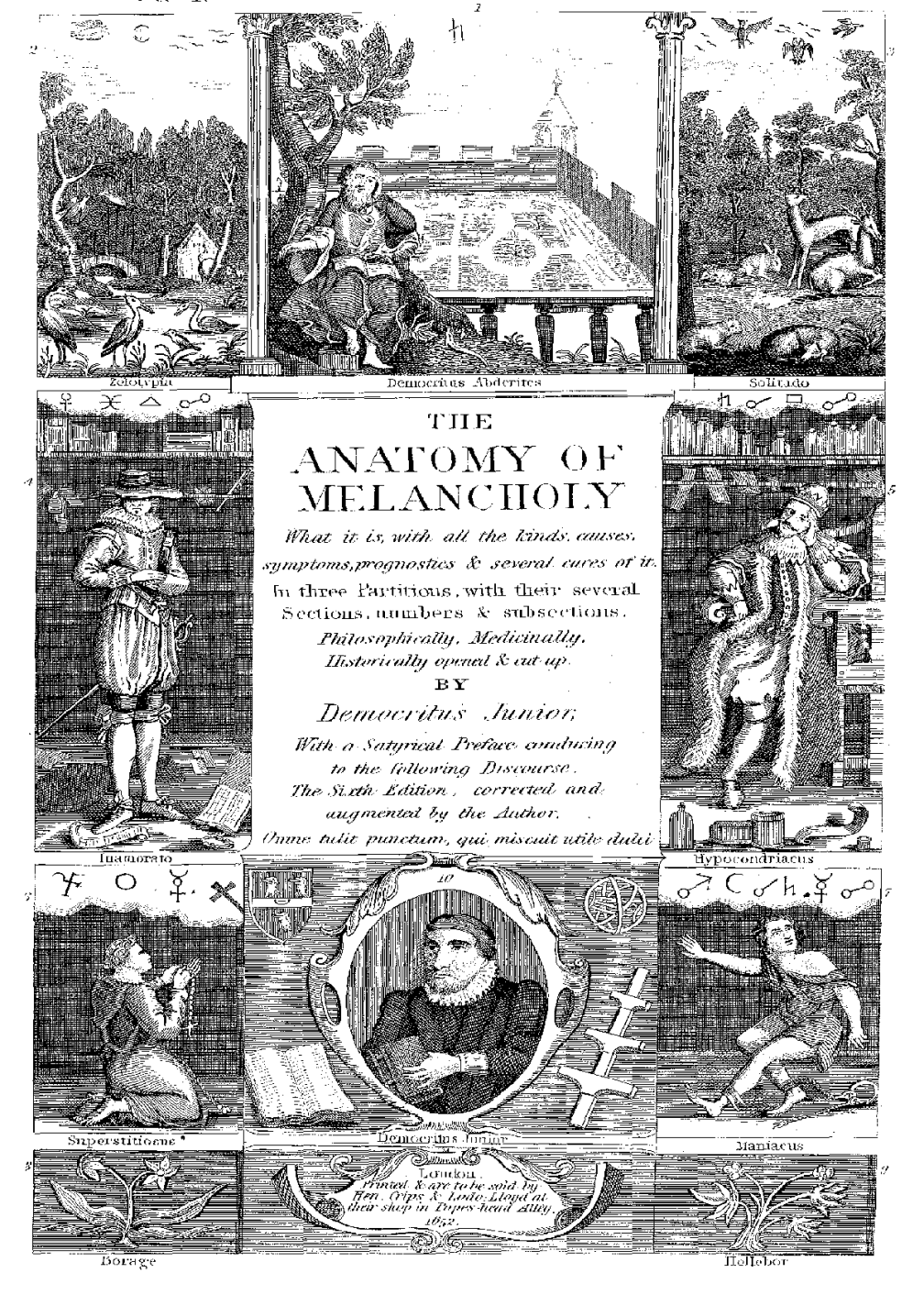

Das vielversprechende Konzept des Abends, englische Musik des 16. und 17. Jahrhunderts im Wechsel mit Gegenwartskompositionen, die auf diese Ahnen Bezug nehmen, geht zum Teil auf. Den Liedern und Arien von Henry Purcell, allen voran natürlich Didos Todes-Arie When I Am Laid in Earth, von Dorothee Mields ganz wunderbar gesungen, möchte man ewig zuhören; und noch ewiger den Suiten von William Lawes und Matthew Locke. Herrlich ist der Schreittanz The Image of Melancholy von Anthony Holborne (1545-1602): Da denkt der Konzertgänger, er hätte gern im 16. Jahrhundert mit seiner posenhaften Melancholie gelebt. Hätte er in den endlosen Stunden seiner Pubertät diese berückende Musik gehört! Dann wäre alles besser gewesen! (Hier ein Youtube-Link.)

Das vielversprechende Konzept des Abends, englische Musik des 16. und 17. Jahrhunderts im Wechsel mit Gegenwartskompositionen, die auf diese Ahnen Bezug nehmen, geht zum Teil auf. Den Liedern und Arien von Henry Purcell, allen voran natürlich Didos Todes-Arie When I Am Laid in Earth, von Dorothee Mields ganz wunderbar gesungen, möchte man ewig zuhören; und noch ewiger den Suiten von William Lawes und Matthew Locke. Herrlich ist der Schreittanz The Image of Melancholy von Anthony Holborne (1545-1602): Da denkt der Konzertgänger, er hätte gern im 16. Jahrhundert mit seiner posenhaften Melancholie gelebt. Hätte er in den endlosen Stunden seiner Pubertät diese berückende Musik gehört! Dann wäre alles besser gewesen! (Hier ein Youtube-Link.)

Einen ähnlichen Sog entwickeln die neuen Stücke nicht. Einerseits, weil einige Alte-Musik-Freunde die Novitäten als Gelegenheit zum kräftigen Abhusten erachten; andererseits weil die neuen Stücke so miniaturhaft sind, dass sie teilweise vorüberhuschen, ohne nachhaltige Wirkung zu entfalten – obwohl sie in ihrem noblen und leisen Klang gut zu den alten Engländern passen. In nomine nominis ist für Salvatore Sciarrinos Verhältnisse geradezu wuchtig, aber der einzigartige Sciarrino-Sound entfaltet sich über längere Distanzen viel eindrücklicher. requiescat in pace von Claus-Steffen Mahnkopf ist ein sehr leises Stück voll stumpfer Glockenschläge mit einem sehr lauten, fast anmaßenden Untertitel (In memorian victimarum christianitatis). Erst Klaus Hubers Ricercare il nome mit seinen langen, schreitenden, tastenden und suchenden Tönen besteht gegenüber den Altmeistern.

Nur einmal treffen sich Barock und Gegenwart direkt: In Gérard Pessons behutsamer Überschreibung von Thomas Tallis. Mit dieser instrumentation colorée rückt diese alte Musik in faszinierend nahe Ferne.

24. Juni 2015 – Fremdschamlos: Karlheinz Stockhausens ‚Originale‘ in der Staatsoper

Obwohl die Staatsoper versichert, die gute alte Aktionskunst Fluxus sei heute relevanter denn je, radelt der Konzertgänger mit vorsichtiger Skepsis gen Schillertheater. Dabei ist seine persönliche Bilanz des diesjährigen Infektion! Festivals für Neues Musiktheater, das sich nicht allzu streng dem Thema Fluxus widmet, durchaus erfreulich: Waren John Cages Europeras durchwachsen, so hat ihn doch Footfalls/Neither von Samuel Beckett und Morton Feldman nachhaltig verzückt; aber daran war gar nichts Fluxushaftes.

Auch am Schillertheater ist eigentlich nichts Fluxushaftes. Um Atmo zu schaffen, steht eine traurige Installation vor dem Haus. Im Flur der Werkstatt sind die Wände (rund ums Rauchen nicht gestattet, Ordnung muss sein) bemalt, beklebt und beschrieben, mit einer Mischung aus penetranter Infantilität und theorieseliger Großsprecherei, die im Konzertgänger einen beklemmenden Flashback in seine unseligen Uni-Zeiten hervorruft. Vielleicht ein persönliches Problem; vielleicht trübt auch das lange Rumstehen im stickigen Flur vor verschlossener Tür seine Stimmung.

Auch am Schillertheater ist eigentlich nichts Fluxushaftes. Um Atmo zu schaffen, steht eine traurige Installation vor dem Haus. Im Flur der Werkstatt sind die Wände (rund ums Rauchen nicht gestattet, Ordnung muss sein) bemalt, beklebt und beschrieben, mit einer Mischung aus penetranter Infantilität und theorieseliger Großsprecherei, die im Konzertgänger einen beklemmenden Flashback in seine unseligen Uni-Zeiten hervorruft. Vielleicht ein persönliches Problem; vielleicht trübt auch das lange Rumstehen im stickigen Flur vor verschlossener Tür seine Stimmung.

Er ist jedoch nicht der einzige Miesepeter: Etwa 90 Sekunden nach Einlass verlassen die ersten Besucher die Vorstellung, was vielleicht ein wenig borniert ist. Aber man hat tatsächlich das Gefühl, nun wirklich alles gesehen, gerochen und gehört zu haben: den Podiumsaufbau mit herumkasperndem Mitspielregisseur (Akuluku! Akuluku!), das beißende Räucherstäbchen-Odeur, die herumgetragenen Didgeridoos, sogar umarmt wird man. In großer Kunst geht es ja immer um Grenzerfahrungen, Fremdschämen ist auch eine.

Das interaktiv miteinbezogene Publikum schaut apathischer als in jeder Puccini-Oper zu, was ihm da vorgesetzt wird: ein Theater der Nicht-Repräsentation, bei welchem die Mitwirkenden „als sie selbst“ auftreten, soll Stockhausen in seiner Happening und Eventpartitur geschaffen haben. So offen der Anfang, so konventionell das Ende, mit Klatschen und Verbeugen. Der Abend hat ja durchaus seine Reize gehabt: Der Schauspieler Günter Schanzmann lallt zahnlos herum, bevor er sich sein Gebiss wieder einsetzt, um aus Sophokles‘ Antigone zu deklamieren. Die Fassbinder-Veteranin Irm Hermann hat eine geradezu auratische Präsenz, auch wenn sie sich ungelenk bewegt wie eh und je und immer noch nicht richtig sprechen kann (Zukumpft). Der 85jährige Gerhard Rühm sitzt reglos im Sessel, ehe er kurz vor Schluss ein Lebenszeichen in Form einer witzigen Gedichtlesung von sich gibt; übrigens der einzige Moment, an dem im Saal gelacht wird. Auch einen gesichtstätowierten Leierkastenmann und einen ulkigen Roboter gibt es. Eine Sängerin zerschlägt mit einem Beil keinen Konzertflügel, sondern einen Umzugskarton, vielleicht eine Budgetfrage. Schließlich tritt auch eine sympathische Kreuzberger refugee-Band mit Trommel und Ukulele auf und bietet Schunkellieder mit antirassistischen Statements dar, denen niemand wird widersprechen wollen (solange diese Zustimmung keinerlei Konsequenzen nach sich zieht); immerhin können diese Jungs und Mädchen sich richtig bewegen, vor allem der Rapper.

Dass das alles weder witzig noch erkenntnisfördernd ist, ist nicht das Problem. Was man zunehmend vermisst, ist Stockhausens Musik, auf der das alles basieren soll. Erst gegen Schluss gibt es längere Passagen der großartigen Kontakte-Komposition, mit Adrian Heger im Leben des Brian-Fummel am Klavier, Ni Fan am beeindruckenden Schlagzeug-Arsenal und Sébastien Alazet als Tontechniker, der magische live-elektronische Klänge in den Raum steigen und um die Köpfe des gemarterten, nun dankbaren Publikums schweben lässt.

Ungeheuer kraftvolle Musik ist das! Auf das Getue rundherum könnte man verzichten. Relevanter denn je? Kann weg.

Weitere Vorstellungen am 25. und 27. Juni

19. Juni 2015 – Hin und her, hin und her: Samuel Beckett/Morton Feldman und John Cage in der Staatsoper

Nach einer Woche Entzug zieht es den Konzertgänger in zwei Opern nacheinander: erst Feldman/Beckett im großen Saal des Schillertheaters, danach John Cage in der Werkstatt – beides im Rahmen des Festivals Infektion!, das bis zum 12. Juli Musiktheater von Stockhausen bis Hosokawa präsentiert: Ausgerechnet die uralte Tante Staatsoper stemmt einen ganzen Monat lang Neues, ein Alleinstellungsmerkmal unter Berlins großen Musikhäusern.

Samuel Beckett/Morton Feldman: Footfalls/Neither

Ein mehrtägiger Familienbesuch hat den Konzertgänger in jene düstere Stimmung versetzt, in der man Samuel Beckett zu genießen versteht. Der Geist des hageren Iren wandelt noch  durchs Schillertheater, das ordentlich besucht ist; der famos günstige Festivalpass, mit dem graumelierte Neue-Musik-Freunde sich wieder als Studenten (oder Studierende) fühlen dürfen, trägt sicher dazu bei. Vor Feldmans Neither gibt es Becketts Sprechstück Footfalls: ein hochartifizielles Pflegedrama, in dem eine auf schummriger Bühne hin und hergehende vereinsamte Frau (Julia Wieninger) aus sich selbst die Stimme ihrer gebrechlichen Mutter hört, alles hochgradig depressiv, aber sprachmusikalisch betörend, auch auf Deutsch: Schwären, Kandelaber, stracks kommen da vor, und das hin und her, hin und her der nicht mehr jungen Tochter gewinnt große Klangkraft.

durchs Schillertheater, das ordentlich besucht ist; der famos günstige Festivalpass, mit dem graumelierte Neue-Musik-Freunde sich wieder als Studenten (oder Studierende) fühlen dürfen, trägt sicher dazu bei. Vor Feldmans Neither gibt es Becketts Sprechstück Footfalls: ein hochartifizielles Pflegedrama, in dem eine auf schummriger Bühne hin und hergehende vereinsamte Frau (Julia Wieninger) aus sich selbst die Stimme ihrer gebrechlichen Mutter hört, alles hochgradig depressiv, aber sprachmusikalisch betörend, auch auf Deutsch: Schwären, Kandelaber, stracks kommen da vor, und das hin und her, hin und her der nicht mehr jungen Tochter gewinnt große Klangkraft.

Um Frauen und Türen geht es in Neither, das Morton Feldman auf der Basis eines Becketttextes komponiert hat: Die Frau hat sich nun vervier- und -vielfacht und rennt gegen sich öffnende und schließende Türen. Durch die fällt verheißungsvolles Licht auf die schummrige Bühne, aber die vervielfachte Frau gelangt niemals durch eine dieser Türen. Eine der Spiegelungen (Laura Aikin, großartig) beginnt zu singen, zunächst minutenlang einen einzigen Ton auf tausend Weisen; im Lauf des Stücks weiten sich Tonumfang und Dynamik in alle Richtungen. Der Text, den Beckett 1976 für Feldman auf eine Postkarte schrieb, bleibt trotzdem unverständlich, aber Bild und Musik erzählen alles: Die Laufphasenverschiebungen der hin und her eilenden Frauen entsprechen den sich wiederholenden, dabei anschwellenden und gegeneinander verschiebenden Klängen; viele Cluster, dann auch sehr einfache tonale Figuren. Ein hinzutretender Harfenton wird zum packenden Ereignis. Als Zuhörer wird man schläfrig oder aber hellhörig; der Konzertgänger pendelt zwischen beidem hin und her, hin und her. Es ist traurig-komisch und überwältigend schön, wie die ganze monotone, berauschende Inszenierung von Katie Mitchell, die schon Frank Martins Tristan-und-Isolde-Oratorium Le vin herbé als faszinierende Zwischenwelt auf die Bühne des Schillertheaters gebracht hat.

John Cage: Europeras 3 & 4

Handfester geht es danach bei der B-Oper in der Werkstatt zu, auch heiterer: 200 Jahre lang haben uns die Europäer ihre Opern geschickt. Nun schicke ich sie alle zurück! So beschrieb Cage seine Europeras, von denen zwei (von sechs) aus dem Jahr 1990 in der Werkstatt des Schillertheaters gespielt werden. Man sitzt dort in einer heterotopischen, das Publikum interaktiv miteinbeziehenden Raumstruktur (Staatsoper-Magazin), anders gesagt sehr unbequem. Dass man sich in der Werkstatt nie anlehnen kann, senkt den Altersschnitt des Publikums wahrscheinlich mehr als das löblich abseitige Repertoire.

Aber von wegen abseitig: Cages krude Oper besteht aus lauter Evergreens aus Opas Plattensammlung, Mozart, Verdi, Wagner, nur eben alle gleichzeitig. Fünf Sänger, zwei Klaviere, einige Plattenspieler und das berühmt-berüchtigte Tonband präsentieren die Klassiker wild durch-, über- und nebeneinander. Dazu gelegentliche Stroboskopblitze, und die pausierenden Sänger gehen hin und her, hin und her. Lustig, wenn plötzlich Papageno hinter einem steht oder die schöne Sängerin ein iPhone aus dem Dekolleté zieht, um nachzulesen, was sie jetzt singen soll; und vor allem sehr beeindruckend, wie die Sänger unbeirrt vom Chaos ihre Arien ausführen. Aber klanglich kommt nicht viel herum, außer dass es sehr laut ist. Das Publikum reagiert mit Kennerlächeln und fröhlichem Opernraten, was doch kaum Sinn der Sache sein kann. Nach 30 Minuten setzt sich der Konzertgänger nach nebenan in die schöne Schiller-Bar, dort klingt es sehr reizvoll, auch leiser, und man sitzt gemütlicher, hört zugleich die angenehmen Polizeisirenen von der Bismarckstraße. Bei einem Bier lässt sich darüber sinnieren, dass für Cage die Geschichte der Oper mit dem 19. Jahrhundert zu Ende ist: kein Berg, Schostakowitsch oder Britten, geschweige denn Henze oder Ligeti. Sind das keine Europeras?

Am Ende des ersten Teils teilt die Abendspielleitung mit, gleich werde es wesentlich ruhiger und intimer; man hat wohl an den letzten Abenden mit der Pause üble Erfahrungen gemacht. Wer nicht heimfährt, geht in die Bar. Haben Sie trockenen Rotwein? fragt eine schicke Dame; Oper ist nicht mehr Schickimicki. Die lesehungrige Barfrau legt als Kaffeehausmusik eine Stockhausen-CD ein.

Trotz der Ansage ist man nach der Pause doch ziemlich unter sich, nur die Plätze an den Wänden bleiben begehrt, zum Anlehnen. Auch in Europeras 4 viel Verdi und Wagner, aber ganz ausgelichtet, fast kammermusikalisch: zwei Sänger (Carola Höhn und Arttu Kataja mit eindrucksvoller Perücke), ein oft nahezu unhörbares Klavier, ein antikes Grammophon und viel Stille führen tatsächlich noch zur erhofften Klangerfahrung. Es kommt zu innigen Momenten, O du mein holder Abendstern aus dem Tannhäuser etwa und dazu das Quietschen der Grammophonkurbel. Am Ende spielt das Klavier eine wunderschöne Paraphrase der verzweifelten Arie von König Philipp aus Don Carlo, ehe die Europeras in der schrillen, beschleunigten Ferne des Grammophons versinken. Da ist John Cages Musik wieder viel mehr als ein Witz mit Überlänge.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.