Auch wenn das Berliner Konzerthaus gerade seinen sehr photogenen künftigen Chef Christoph Eschenbach stadtweit plakatiert, scheinen dem Konzertgänger die Auftritte des ausgesprochen phonogenen Ersten Gastdirigenten Juraj Valčuha derzeit die eigentlichen Ereignisse. Es sind am Freitagabend viele Schüler da, die direkt vom #Klimastreik kommen (ein solidarisches „Keep on schwänzing!“ an dieser Stelle), ansonsten ist der Saal bei diesem zweiten von drei Valčuha-Konzerten unter Wert gefüllt. Das heißt, es laufen in Berlin Menschen herum, die freiwillig auf Janáčeks Sinfonietta verzichten!?!

WeiterlesenSchlagwort-Archive: Christoph Eschenbach

Vorspielhaft: Saisonvorschau & Konzert mit Juraj Valcuha im Konzerthaus

Vorspielhaft, nennt András Schiff die Arbeit des Berliner Konzerthauses und besonders des Noch-Chefdirigenten Iván Fischer. Und auch wenn er sich gleich zu beispielhaft verbessert, kann man das Wort gut stehenlassen, um die Vielseitigkeit und das lebendige Musizieren am Konzerthaus Berlin zu preisen. Den Eindruck von Schnarchmottigkeit, der das Konzerthaus-Image früher prägte, hat diese Vitalität doch ziemlich vertrieben. Mehr noch als die schnieken und preisgekrönten Social-Media-Kampagnen wie #klangberlins, die natürlich auch Nachfolger haben in der neuen Saison 2018/19 unter dem Motto Eins mit Berlin.

Vorspielhaft, nennt András Schiff die Arbeit des Berliner Konzerthauses und besonders des Noch-Chefdirigenten Iván Fischer. Und auch wenn er sich gleich zu beispielhaft verbessert, kann man das Wort gut stehenlassen, um die Vielseitigkeit und das lebendige Musizieren am Konzerthaus Berlin zu preisen. Den Eindruck von Schnarchmottigkeit, der das Konzerthaus-Image früher prägte, hat diese Vitalität doch ziemlich vertrieben. Mehr noch als die schnieken und preisgekrönten Social-Media-Kampagnen wie #klangberlins, die natürlich auch Nachfolger haben in der neuen Saison 2018/19 unter dem Motto Eins mit Berlin.

Zartnagelnd: Mozarts Es-Dur-Sinfonie und Requiem mit Iván Fischer im Konzerthaus

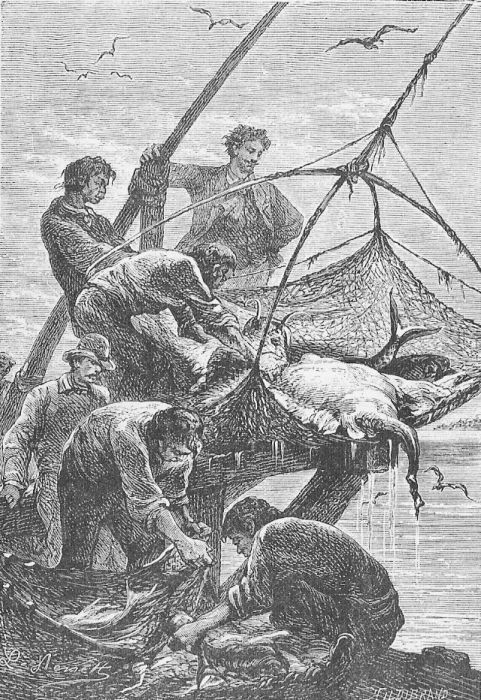

Quelle Wellcome Images

Was spielt man so vor Mozarts Requiem? Beim Musikfest grundierte der teils vergötterte, teils verspötterte Teddy Currentzis es mit einem mystischen Overkill von Hildegard von Bingen bis Ligeti. Iván Fischer hingegen spiegelt und kontrastiert das Mozart-Requiem beim Konzerthausorchester Berlin mit — nun ja, mit Mozart. Eine helle, federnde Sinfonie Nr. 39 Es-Dur KV 543 gibts vor der Pause. Höchste Lebensfreude, die durch ihre Momente von plötzlicher Eintrübung nur noch größer wird. Und durchs Bewusstsein, was danach kommen wird: Il Requiem. Weiterlesen

29.5.2016 – Rar: Christoph Eschenbach und Iskandar Widjaja beim DSO

Raritätensonntag in der Philharmonie: Nachmittags spielt das Rundfunk-Sinfonieorchester, nach einem Gezi-Park-Klavierkonzert von Fazil Say, Alexander Zemlinskys Seejungfrau (der Konzertgänger war familiär verhindert), abends das Deutsche Symphonieorchester ein Violinkonzert und eine Symphonie, die kein Schwein kennt. Das ist schon mal ein Verdienst von Christoph Eschenbach.

Ein zweites Verdienst ist es, dass er einen vielversprechenden jungen Solisten mitbringt, sogar einen echten Berliner Jungen: Iskandar Widjaja. Einige Fans sind zu sichten und zu hören (in Indonesien scheint er schon eine Berühmtheit zu sein), vereinzelte Jubelrufe bereits, als er das Podium betritt. Trotz Starpotenzial strahlt er eine sympathische Schüchternheit aus.  Henryk Wieniawskis Violinkonzert d-Moll (1862/1870) spielt er mit gesteigertem Vibrato und warmem Klang, was bei diesem wohlklingenden Virtuosenvehikel ganz richtig ist. Trotz großer Geste scheinen Widjaja noch mehr die stillen, gefühlvollen Töne zu liegen, wie er im zweiten Satz mit langem Strich beweist. (Sein, durchaus angenehmer und der Konzentration förderlicher, leiser Ton mag auch mit dem Instrument von Geissenhof zu tun haben.) Das Zingara-Finale dagegen feurig, rasant und tänzerisch, die Füße dicht vor dem Moonwalk.

Henryk Wieniawskis Violinkonzert d-Moll (1862/1870) spielt er mit gesteigertem Vibrato und warmem Klang, was bei diesem wohlklingenden Virtuosenvehikel ganz richtig ist. Trotz großer Geste scheinen Widjaja noch mehr die stillen, gefühlvollen Töne zu liegen, wie er im zweiten Satz mit langem Strich beweist. (Sein, durchaus angenehmer und der Konzentration förderlicher, leiser Ton mag auch mit dem Instrument von Geissenhof zu tun haben.) Das Zingara-Finale dagegen feurig, rasant und tänzerisch, die Füße dicht vor dem Moonwalk.

In Robert Schumanns ebenfalls nicht hyperkomplex komponierter, aber sehr rührend zwischen äußerlicher Pracht und äußerster Zerbrechlichkeit changierender Fantasie für Violine und Orchester C-Dur op. 131 (1853, kurz vor Schumanns Zusammenbruch) kommen Widjajas leise Qualitäten noch besser zur Geltung, dank Fritz Kreislers (den Schumannfreund nicht nur erfreuender) Überarbeitung von 1937 auch die virtuosen Fähigkeiten.

Gerahmt werden die beiden Violinstücke von einem hyperaktiven, knalligen, teils ohrenbetäubenden Till Eulenspiegel von Richard Strauss zu Beginn des Konzerts und einer sehr lohnenden Seltenheit am Schluss, die sich ein Teil der indonesischen Fans leider nicht mehr anhört: Paul Hindemiths Symphonie in Es, 1940 im amerikanischen Exil komponiert. Hörbar besser geprobt als Strauss (bei dem die Orchestergruppen für sich durchaus überzeugten, allen voran die Hörner), herrscht bei Hindemith statt schillernder Klangfarben eine spröde, archaische Begeisterung, die nach erstem Befremden einen enormen Sog entfaltet: Härte ist hier eine Tugend – zumal wenn sie so perfekt austariert klingt wie beim DSO. Der große zweite Satz weitet sich nach fast bluesartigem Trompeten-Intro monumental wie ein Brucknersatz. Außerordentlich die flirrenden Mittelinseln des dritten und der sardonisch rumpelnde Witz des vierten Satzes.

Überraschend überzeugendes Plädoyer für ein kaum mehr gespieltes Werk. Man sollte ab sofort jede 7. Aufführung von Schostakowitschs Fünfter durch Hindemiths Es-Symphonie ersetzen.

Nachtrag: Die Geigenlehrerin der Tochter des Konzertgängers weist darauf hin, dass vielleicht kein Schwein, aber jeder gute Geiger das Wieniawski-Konzert kennt.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.