Musiktheatralisch Hochinteressantes gibts im November an der Deutschen Oper Berlin: eine Uraufführung von Chaya Czernowin und Brittens Death in Venice mit Ian Bostridge. Nur dass es, wie’s halt so ist, den 1859-Plätze-Saal wahrscheinlich gut durchlüften wird. Vorher aber läuft noch, was eigentlich auf Jahre hinaus ein sicherer Publikumsmagnet sein müsste: Jacques Offenbachs Les Contes d’Hoffmann in einer rundum schönen Inszenierung. Im aktuellen Durchlauf ist sie besser besetzt als beim Start vor einem Jahr.

Denn mag der belgische Tenor Marc Laho in der besuchten zweiten Vorstellung am 30. Oktober auch indisponiert sein, wie der Intendant nach der zweiten Pause ansagt: Habemus Hoffmann! Ja, man bemerkt schon, dass Laho zwischendurch mal hustet (wenn auch weniger als so einige Zuhörer). Einmal schmiert was ab. Dennoch blüht diese Stimme auch in der Höhe ganz herrlich und es wirkt durch und durch idiomatisch, während der Hoffmann in der Premierenbesetzung noch die Achilleskehle war. Lahos Stimme über den singenden Celli ist der reine Genuss. Und das Duett mit Antonia im dritten Akt scheint ideal.

Heather Engebretson hat diesmal die fast unmögliche Aufgabe, alle vier Frauenpartien dieser Oper zu singen. Cristina Pasaroiu machte das letztes Jahr auch schon ganz gut. Im Olympia-Akt hört man ein bisschen, dass Engebretson nicht in erster Linie Koloraturpuppe ist, aber sie meistert das beachtlich, zumal unter verschärften Bedingungen, wenn sie auf unsichtbarem Hoverboard unter dem Silberkleid rumrollen muss. (Sonst trifft man diese Hoverboards in Berlin nur unter Jungs, die besser radfahren würden.) Mehr noch ist Engebretson aber eine packend abgründige Kurtisane Giulietta. Und wie reich ist ihre Stimme und wie ergreifend ihre Darstellung zumal der am eigenen Gesang sterbenden Antonia Crespel!

Ist nicht überhaupt dieser, hier auch besonders spektakulär inszenierte, Antonia-Akt der schönste von allen?

Byung Gil Kim hat als vierfacher Bösewicht eine tüchtige Röhre, wenn auch nicht von der dämonischen Kraft Alex Espositos. Dass die Diktion comme ci comme ça ist, hört auch, wer eher frankophob als frankophon ist. Ähnlich wie der Nicklausse von Irene Roberts ist aber auch Kims Stimme in den Ensembles sehr effektvoll. Unter den kleinen Rollen ragt der präzise, schöne Tenor Ya-Chung Huang als Student Nathanael bemerkenswert hervor.

Der Orchesterklang unter dem australischen Dirigenten Daniel Carter ist gut gearbeitet, hat viel Schmiss, nur der letzte französische Esprit fehlt ein bisschen. Aber solide Maßarbeit, ein ausgesprochen schöner Streicherklang, feine Einzelleistungen; berührend diese Art Posaunenchor zu Beginn des fünften Aktes. Der Chor macht auch einen stabileren Eindruck als vor einem Jahr.

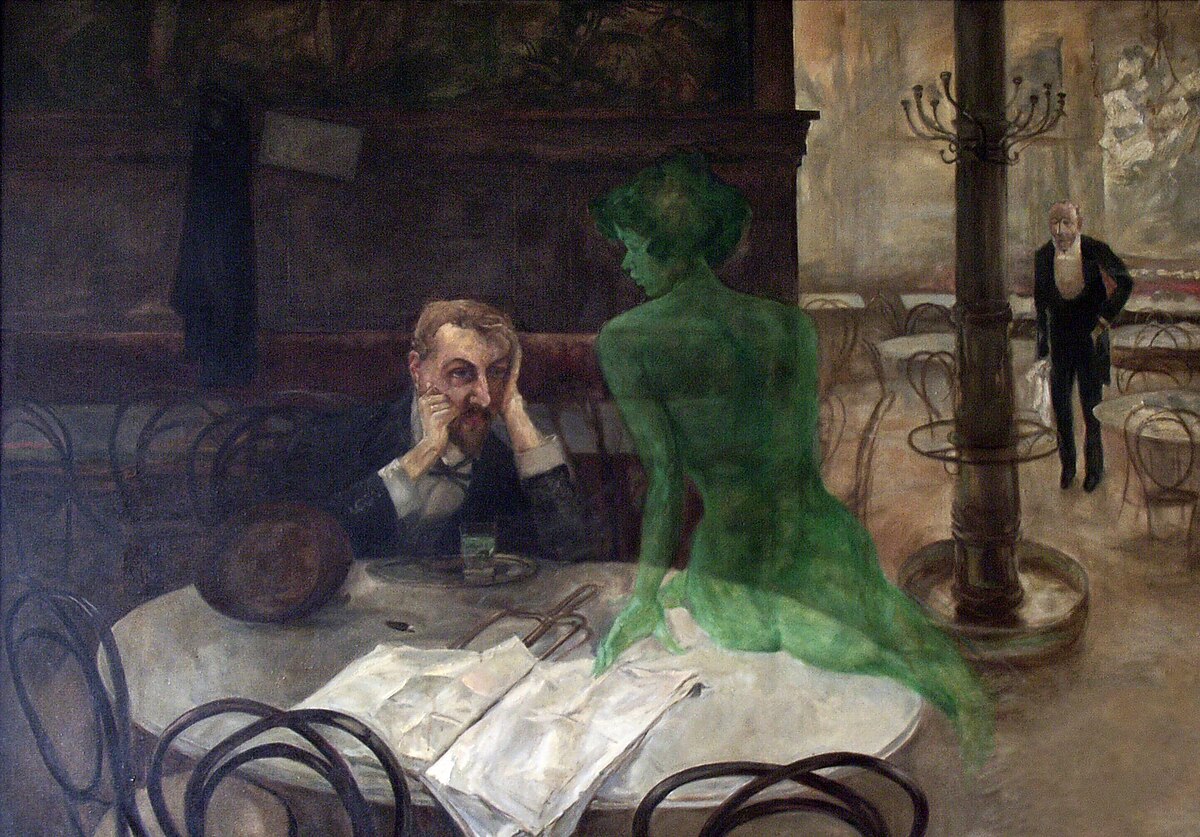

Die hochprofessionelle Inszenierung stellt immer noch rundum zufrieden. Sie ist nicht nur kurzweilig: hach, diese Olympia scheinbar freischwebend-zappelnd vor schwarzem Hintergrund (schade, dass die Pointe der Enthüllung der Mechanik in der besuchten Vorstellung von einem amusisch mitten in die Arie klatschenden Publikum zunichte gemacht wird). Stark ist die Regie auch deshalb, weil sie herausstellt, dass dieser Contes d’Hoffmann-Sack voller betörender Ohrwürmer eben nicht nur ein Künstlerdrama ist, sondern auch die Nahansicht eines vereinsamten Alkoholikers.

Zur Inszenierung gilt nach wie vor das im letzten Jahr Geschriebene:

Laurent Pellys ausgefeilte, fantasiereiche Inszenierung ist nun im besten Sinn sowohl dem Werk als auch der Unterhaltung dienlich: eine sichere Bank. Poesie und Dämonie kehrt sie stärker hervor als den Witz, dennoch gibt es genug zu lachen; auch wenn einem viel davon im Hals stecken bleibt, sobald man an den immer wieder tirritierten, schabernackten Dichter Hoffmann denkt. Grandios der Automat Olympia als stolze Jungfrau, sie fliegt und schwebt, als hätte sie einen Propeller auf dem Rücken; erst ganz am Ende taucht der terry-gilliamsche Hebeapparat aus dem Schwarz des Bühnenhintergrunds hervor, frappanter Effekt. Antonia hingegen singt sich ums Leben in einem irrwischigen Kaleidoskop sich verschiebender Zimmer und Treppenhäuser, wo hinter jeder Ecke und jeder Tür der teuflische Doktor Mirakel auftaucht. Im fragmentarischen Venedig-Akt dann scheinen Räume und Zeiten ganz aufgelöst, Vorhänge schweben durch die dystopische Serenissima. In Bühnenbild, Lichtsetzung, Bewegung ist das alles umwerfend gekonnt. Welche Akribie drinsteckt, sieht man vom 2. Rang aus mit perfektem Blick auf den von Klebe-Markierungen übersäten Bühnenboden (…). Im Parkett aber ist die pure Illusion vollkommen. Dort ist auch der Schlemihl im vierten Akt perfekt schattenlos; während der Licht-Effekt vom Rang aus verpufft.

Zum Bericht vom letzten Jahr

Kleine Trouvaille noch – eigentlich wird hier ja nur topppppseriöse musikwissenschaftliche Litteratur citiert, aber dieses hübsche Statement einer Facebook-Besucherin der Deutschen Oper verdient mal eine Wiedergabe: Hoffmann ist für mich eine alkoholkranke Pfeife. Wie bei Alkoholikern üblich, wird die „Schuld“ externalisiert (hier ist es der „böse“ Bariton). Interessanter als Hoffmann sind allemal neben dem Automaten die drei Künstlerinnen und die erfolgreiche Unternehmerin in der Erotikbranche. (Quelle)

Sic. Alkoholismus ist nicht lustig. In dieser Saison gibts Les Contes d’Hoffmann nochmal am 8. November. Ach ja, und zu Czernowins Heart Chamber und Brittens Death in Venice ruhig mal hinwagen!

Wiederaufnahme-Kritik von Schlatz