Eine Bereicherung ist es, dass sich klassische Sinfonieorchester immer mal wieder in „historische“ Spielweisen zurückwagen (in Berlin macht das DSO es toll, früher öfter mit Roger Norrington, der jüngst seine Dirigentenkarriere beendete). Und ebenso, dass ehedeme Alte-Musik-Spezialensembles sich ins „romantische“ Repertoire vorwagen. Das Freiburger Barockorchester spielt auf seiner aktuellen Tour in Berlin, Köln, Freiburg und Baden-Baden Franz Schubert und Hector Berlioz. Weiß nicht, ob ich den beiden Komponisten schon je innerhalb eines und desselben Konzerts begegnet bin.

Schuberts Unvollendete h-Moll-Sinfonie klang 2015 beim Deutschen Symphonie-Orchester mit Norrington (damals folgte Vaughan Williams‘ Vierte) beredt statt raunend, dabei hochgeschmeidig, etc pp. Wenn jetzt Pablo Heras-Casado die Unvollendete mit den Freiburgern macht, empfinde ich sowohl Gewinn als auch Verlust gegenüber dem, wie „man die Sinfonie im Ohr hat“. Eine gewisse Kleinteiligkeit bemerke ich, vermisse etwas die großen Bögen, den weitem Atem. Dafür entschädigt eine Ungeschütztheit, ja Nacktheit: die eindrucksvolle Drastik der Kontraste, der stärker perkussive Charakter der Akzente und Schocks. Wiewohl da nichts effektheischend bumpert (wie es bei Currentzis‘ Musica Aeterna gehen kann). Die Durchführung des ersten Satzes beginnt wirklich, als richte sich da ein gewaltiges Monstrum aus tiefster Tiefe aus, nicht nur bedrohlich, auch schillernd, wie ein Drachenwesen in einem Miyazaki-Film.

Schuberts Unvollendete steht am Beginn des Konzerts (wie damals bei Norrington und dem DSO), die 5. Sinfonie B-Dur am Ende. Das mag (hoffentlich) nicht nur reinen Spieldauer-Erwägungen folgen, sondern auch dem Ziel dienen, die Kluft abzubauen zwischen den „zwei Großen“ der Schubert-Sinfonien abzubauen und „dem Rest“, der irgendwie nur Vorgeplänkel wäre. So ganz funktioniert das allerdings nicht für mich, weil die Fünfte gegenüber der Unvollendeten ja nicht nur bedeutungsmäßig, sondern auch klanglich zwei Etagen tiefer liegt: Posaunen gibts da sowieso nicht, aber ebensowenig Klarinetten, Trompeten, Pauke. Die Aufführung selbst ist picobello, der Kopfsatz hat eleganten Schwung, das Menuett ist voller Witz und das Andante con moto von inniger Anmut der Holzbläsermischungen.

Heras-Casado dirigiert beide Schubertsinfonien auswendig und ohne Stöckchen, aber das ist ja beinah comme il faut heutzutage.

Zwischen den Schubert-Sinfonien stehen Hector Berlioz‘ Les nuits d’été. Dass die Romantikröhren Schubert und Berlioz dergestalt zu kommunizierenden würden, kann ich nicht behaupten. Aber ist auch egal, weil Marianne Crebassa die sechs Berlioz-Lieder singt. Wie willkommen ist es, diese Stimme mal im relativ kleinen Raum zu hören (selbst von der Seite), der der Kammermusiksaal ist zumindest im Vergleich mit dem Großen Saal (wo ich sie in einem Sinfoniekonzert mit Barenboim hörte) oder gar der Opernbühne (in Berlin war sie Mélisande in der Staatsoper und Cherubino noch im Schillertheater-Exil). Crebassas Stimme macht jedes Podium zur großen Bühne. Warm und wandelbar, dabei stets „natürlich“ und immer von traumhafter Ausgeglichenheit. Auch in der Entrückung (Schluss von Sur les lagunes) oder verlöschend (Absence) wirkt sie nicht zugleich zerbrechlich.

Heras-Casado und sein Orchester, das übrigens gerade an der Staatsoper unter Rattle eine Rameau-Oper spielte, unterfüttern und umspielen das alles effektsicher. Dunkel auf Dunkel die Streichgewässer, die in Sur les lagunes den sattroten Mezzosopran tragen. Im letzten Lied, wo im Gautier-Text ein Seemann eine schöne Frau zu beschwatzen versucht, hat man den Eindruck, Heras-Casado würde am liebsten die Sängerin packen und auf seinem Podest davonsegeln. Da würde Crebassa aber gewiss bald das Ruder übernehmen und selbst bestimmen, auf welche île inconnue es gehen soll.

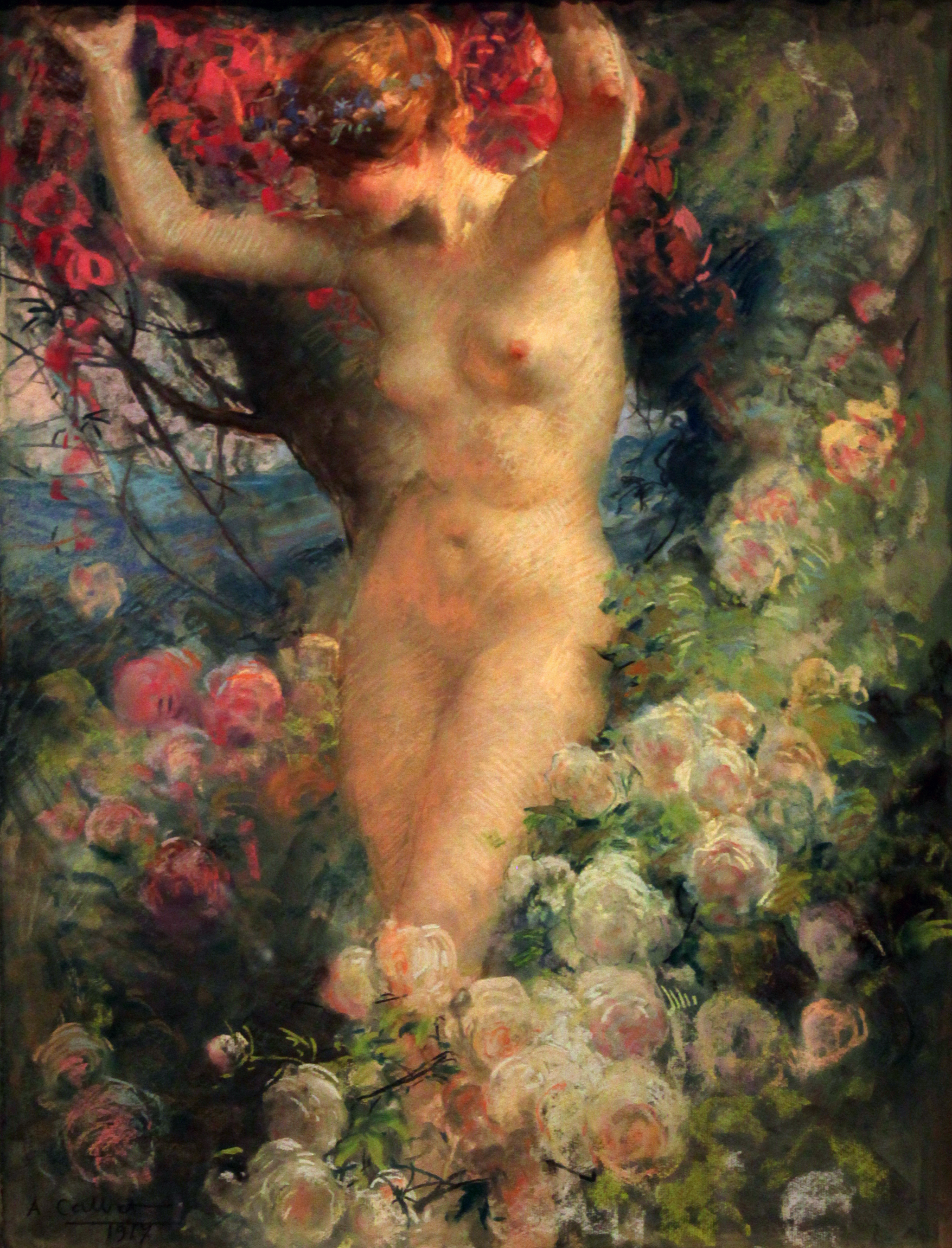

Der Knaller des Liederzyklus ist natürlich numéro Zwo, La spectre de la rose, wo eine Rose sich nach langer Nacht am Busen der schönen Tänzerin lustvoll entgeistet. Hochgradig schlüpfrige Ekstase, zu der Berlioz dekadent eine Harfe einsetzt, die sonst am ganzen Abend nicht gebraucht wird (wenn das der Rechnungsprüfer erfährt). Was bleibt, ist Tremolieren. Und die Rosengeiststimme vergeht im seltsamen tête-à-tête mit der Soloklarinette. Die bizarre fetischistische Phantasie von Gautier/Berlioz wird ja meist mit Goethes Veilchen verglichen, das lustvoll unter dem Fuß einer Schönen knickt. Meine Assoziationen bei dem seltsam-herrlichen Lied purzeln bis zu Luis Buñuels Surrealismus oder dem putzigen Neo-Stummfilm-im-Film in Almodovárs Sprich mit ihr, wo ein Däumling in eine Vulva hineinläuft und nie wieder hervorkommt.

Zum Konzert / Mehr über den Autor / Zum Anfang des Blogs

Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen? Wenn Sie Hundert11 unterstützen möchten, können Sie mir unkompliziert über Paypal einen kleinen Betrag spenden.