Der Anfang ist ein Coup: Das Donnerwetter von Edgar Varèses Ionisations für 13 Schlagzeuger hallt noch nach, da wird schon die große Trommel gerührt – und wir befinden uns in Jean-Baptiste Lullys Suite Le Bourgeois gentilhomme. Zwei Stücke, zwischen denen 250 Jahre liegen, berühren sich ganz selbstverständlich – ein einfacher, aber umwerfender Effekt. Da vergisst der Konzert gänger glatt, dass Varèses um 1930 provozierende Geräuschmusik für heutige Hörer doch ein ziemlich braves, wohlgeordnetes Klöppeln ist; und er denkt auch nicht mehr darüber nach, ob Varèse die ewigen Sirenenglissandi nicht besser weggelassen hätte. Aber dann wäre sein Markenzeichen perdu.

Der Anfang ist ein Coup: Das Donnerwetter von Edgar Varèses Ionisations für 13 Schlagzeuger hallt noch nach, da wird schon die große Trommel gerührt – und wir befinden uns in Jean-Baptiste Lullys Suite Le Bourgeois gentilhomme. Zwei Stücke, zwischen denen 250 Jahre liegen, berühren sich ganz selbstverständlich – ein einfacher, aber umwerfender Effekt. Da vergisst der Konzert gänger glatt, dass Varèses um 1930 provozierende Geräuschmusik für heutige Hörer doch ein ziemlich braves, wohlgeordnetes Klöppeln ist; und er denkt auch nicht mehr darüber nach, ob Varèse die ewigen Sirenenglissandi nicht besser weggelassen hätte. Aber dann wäre sein Markenzeichen perdu.

Man hat sie noch im Ohr, während man sich freut, zwei Theorben unter den Berliner Philharmonikern zu sehen und zu hören. Drei Schlagzeuger heizen mächtig ein, die Avantgarde des 20. Jahrhunderts ist nichts gegen den Hof von Versailles. Der Energielevel dieser Barockmusik erinnert an Teodor Currentzis‘ MusicAeterna, aber am Glanz der Solisten, etwa Mathieu Dufour an der Flöte, erkennt man die Philharmoniker. Was für ein Auftakt! (Auch wenn ein älterer Herr neben dem Konzertgänger für die 13 Varèse-Schlagzeuger demonstrativ nicht klatscht.)

Lauter Premieren: Die herrliche Molière-Suite haben die Philharmoniker nie zuvor aufgeführt. François-Xavier Roth steht zum ersten Mal am Pult der Philharmoniker, er dirigiert Lully in einem tänzelnden Stil wie Professor Abronsius im Tanz der Vampire. Und er franzisiert (ein aus der Mode gekommenes Wort, das um 1900 gang und gäbe war) die Philharmoniker: Hector Berlioz‚ schlagzeugfreie Les Nuits d’été entführen den Hörer in schwerelose Gefilde, eine Welt ohne Bumpern und Stampfen. Anna Caterina Antonaccis Sopran ist ein Himmelsinstrument; dass man wenig vom Text versteht, ist bei so viel Ausdruck egal, man fiebert mit, ohne zu verstehen, worum es geht. (Die deutschen Übertitel sollte man ohnehin besser weglassen.) Wie sie sich in Le Spectre de la Rose mit der Klarinette (Wenzel Fuchs) ineinanderschmiegt, ist fast zu schön für diese Welt. Einziger Wermutstropfen ist wieder einmal der Hustenreigen im Publikum, vor dem Lied Au cimetière klingt es, als wollten einige besonders malade Hörer sich schon um einen Liegeplatz bewerben. Ci scusi, Signora Antonacci!

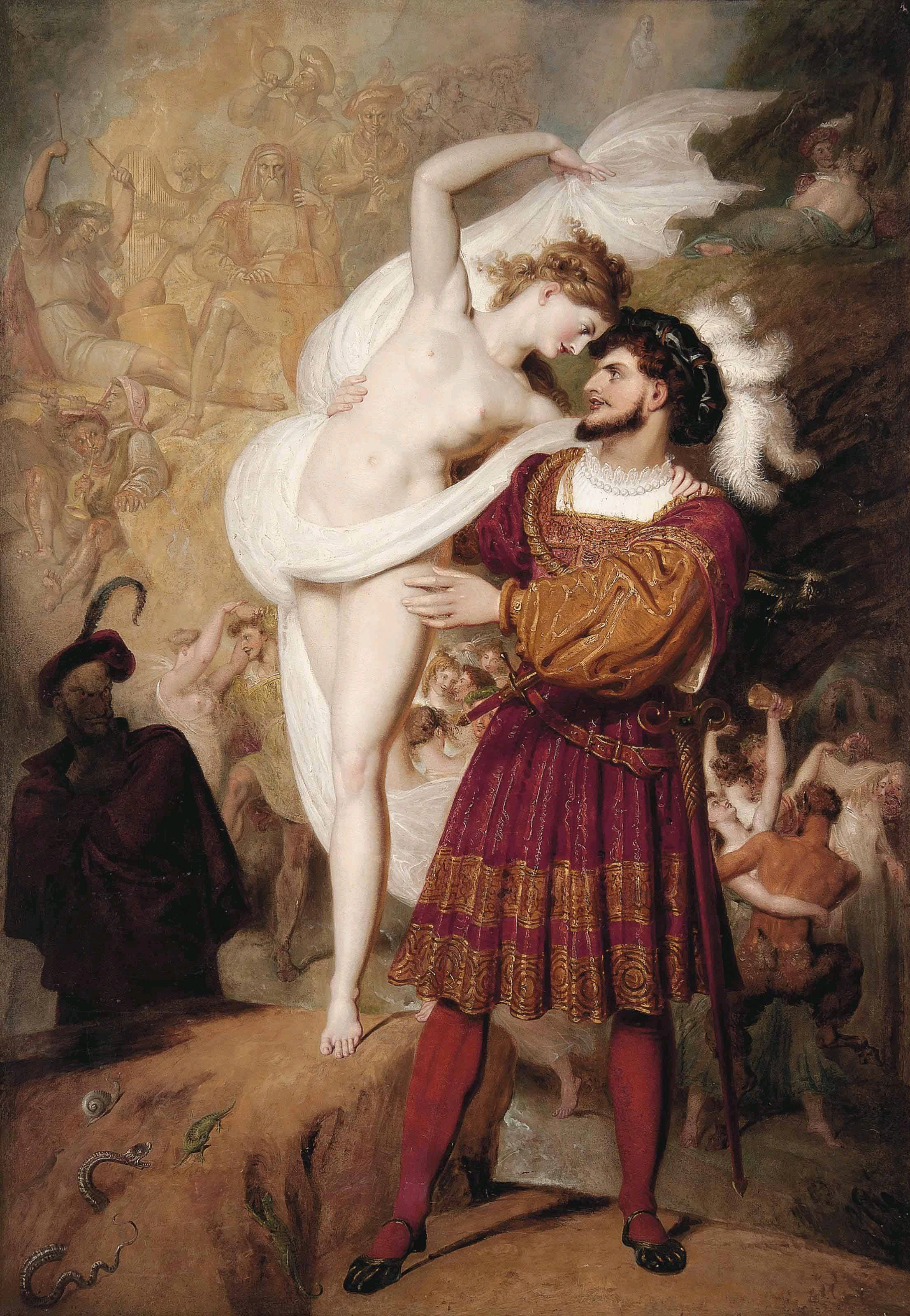

Nach der Pause gibt es eine weitere Premiere – und zwar von Claude Debussy! Dessen Première Suite d’orchestre, ein Frühwerk von 1883/84, wurde erst vor wenigen Jahren wiederentdeckt. Am meisten nach Debussy klingt der dritte Satz, der nicht von Debussy ist: Philippe Manoury hat den Rêve, von dem nur eine Klavierfassung vorlag, schillernd instrumentiert, voll extravaganter, schmeichlerischer Mischklänge, exquisiter Soli, üppiger Arabesken. Wenn man diese Musik mit den anderen drei Sätzen vergleicht, schießt das weit über Debussys vielversprechenden, aber hörbar noch an Saint-Saëns, Fauré oder Édouard Lalo orientierten Jugendstil hinaus. Manoury ist eben ein Komponist, kein Philologe – den Hörer freut’s. Und zweifellos klingt auch der Rest dieses Frühwerks von Debussy, sogar das seltsam triumphale Bacchanal-Finale, besser als manches bekannte Hauptwerk.

Der Abend hat längst gewonnen, auch wenn der vermeintliche Höhepunkt, Maurice Ravels La Valse, zur Anti-Klimax wird, zumindest für den Konzertgänger, der eine völlig andere Vision dieses Stücks hat. Nach einem wunderbar tonlosen Beginn der Bässe fallen die Bläser direkt mit der Tür ins Haus – hier hebt sich kein Vorhang, es knallt sofort. So dass der große, apokalyptische Knall später kaum mehr auffällt. Alles glanzvoll, genau, rhythmisch sehr scharf – aber doch auch unbefriedigend geheimnislos. Walzer entverfremdet.

Der großartige Eindruck der ersten Konzerthälfte bleibt trotzdem. Noch einmal heute Abend (1.12.):

Zum Konzert

Zum Anfang des Blogs

Seltsame bis haarsträubende Rührseligkeit am dritten Advent. Aber haarsträubend nicht zum Wegrennen, sondern zum unbedingt Dableiben: Das

Seltsame bis haarsträubende Rührseligkeit am dritten Advent. Aber haarsträubend nicht zum Wegrennen, sondern zum unbedingt Dableiben: Das

Mancher im Publikum stöhnt auf bei dieser bumpernden, schrillen, mitreißenden Attacke aufs Gehör. Dabei sollte auch der Varèse-Muffel froh sein, dass die

Mancher im Publikum stöhnt auf bei dieser bumpernden, schrillen, mitreißenden Attacke aufs Gehör. Dabei sollte auch der Varèse-Muffel froh sein, dass die  Der Anfang ist ein Coup: Das Donnerwetter von Edgar Varèses Ionisations für 13 Schlagzeuger hallt noch nach, da wird schon die große Trommel gerührt – und wir befinden uns in Jean-Baptiste Lullys Suite Le Bourgeois gentilhomme. Zwei Stücke, zwischen denen 250 Jahre liegen, berühren sich ganz selbstverständlich – ein einfacher, aber umwerfender Effekt. Da vergisst der Konzert gänger glatt, dass Varèses um 1930 provozierende Geräuschmusik für heutige Hörer doch ein ziemlich braves, wohlgeordnetes Klöppeln ist; und er denkt auch nicht mehr darüber nach, ob Varèse die ewigen Sirenenglissandi nicht besser weggelassen hätte. Aber dann wäre sein Markenzeichen perdu.

Der Anfang ist ein Coup: Das Donnerwetter von Edgar Varèses Ionisations für 13 Schlagzeuger hallt noch nach, da wird schon die große Trommel gerührt – und wir befinden uns in Jean-Baptiste Lullys Suite Le Bourgeois gentilhomme. Zwei Stücke, zwischen denen 250 Jahre liegen, berühren sich ganz selbstverständlich – ein einfacher, aber umwerfender Effekt. Da vergisst der Konzert gänger glatt, dass Varèses um 1930 provozierende Geräuschmusik für heutige Hörer doch ein ziemlich braves, wohlgeordnetes Klöppeln ist; und er denkt auch nicht mehr darüber nach, ob Varèse die ewigen Sirenenglissandi nicht besser weggelassen hätte. Aber dann wäre sein Markenzeichen perdu.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.