In besonderen Fällen schreibt hier auch einmal eine Phremde Pheder – dann aber nur die ethelste: Julia Kaiser über die Uraufführung von Jüri Reinveres Oper MINONA – EIN LEBEN IM SCHATTEN BEETHOVENS in Regensburg

Hat er oder hat er nicht? Ist Minona von Stackelberg in Wahrheit die Tochter Ludwigs van Beethoven? Dass ihre Mutter Josephine die berühmte „unsterbliche Geliebte“ des Komponisten war, darüber besteht in der Beethovenforschung kaum mehr Zweifel. Ob es aber wirklich 1812 in Prag eine amouröse Wiederbegegnung Beethovens mit seiner ehemaligen Klavierschülerin gegeben hat, lässt sich nicht beweisen.

Es ist auch nicht mehr erheblich, sobald sich der Vorhang hebt zur Uraufführung von Jüri Reinveres Oper „Minona“ im Theater Regensburg. Der estnische Komponist hat mit schillerndem Faden ein Opernlibretto gewoben, das nicht mehr und nicht weniger sein will als ein Kunstwerk. Seine Recherchen im estnischen Staatsarchiv unterfüttern gleichwohl die Charakterzüge der Hauptfiguren. Da ist Josephine, geboren als ungarische Gräfin Brunsvik, deren Nähe Beethoven auch noch sucht, als sie verheiratete Gräfin von Deym wird, der er, wie erst seit 1957 bekannt ist, leidenschaftliche Briefe schreibt, als sie verwitwet ist. Josephine, die incognito nach Prag gereist ist, um vom Kaiser die außerordentliche Genehmigung zur Scheidung von ihrem zweiten Gatten Baron Christoph von Stackelberg zu erbitten. Da ist Stackelberg, der sich in Estland um die Einrichtung von Volksschulen verdient gemacht hat, aber strenger Pietist ist. Und da ist der Idealist Beethoven und sein berühmter, nie versendeter Brief an die ferne Geliebte, datiert in Prag, genau neun Monate vor der Geburt von Minona. Beethoven, der in der gesamten Oper als Figur nicht auftritt, aber sie als Projektionsfläche bestimmt.

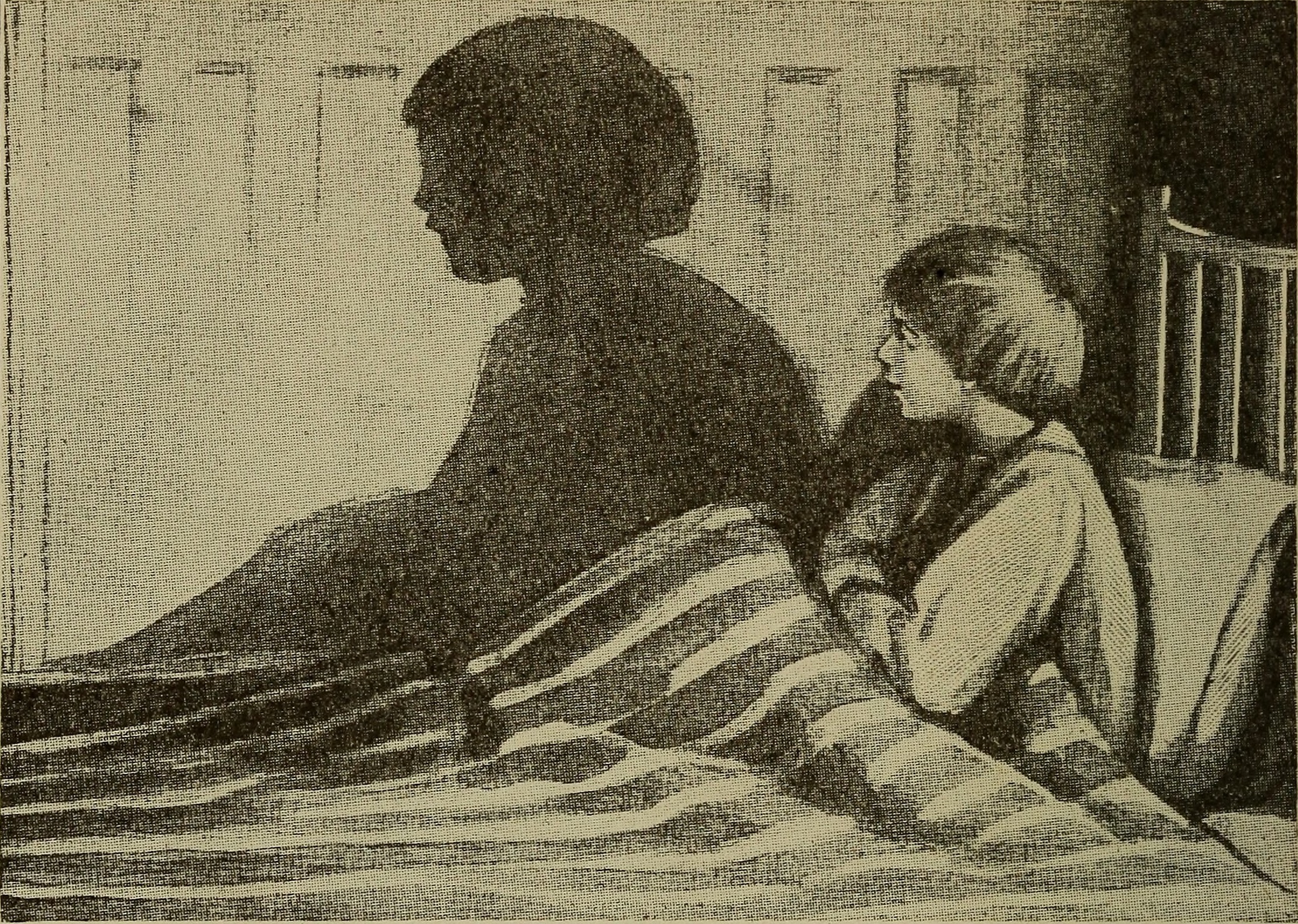

Reinvere lässt seinen Zweiakter sich zwischen den beiden so unterschiedlichen männlichen Charakteren entspinnen, doch handelnd sind vor allem Frauen. Zunächst Josephine, die entdeckt, dass sie schwanger ist und weiß, dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren wird, wenn sie sich in diesem Zustand von Stackelberg trennt, wie die der Gräfin von Goltz anvertraut. Ein besonders in den Kostümen (Katharina Heistinger) überraschend starker Moment, die einzige farbintensive Szene, denn mit der Farbe verschwindet auch das innere Leuchten der Charaktere. Fast rasend schnell, großes Kompliment an die Kulissenarbeiter hinter der Drehbühne, wechseln die Tableaus. Klavierzimmer, Bibliothek, Andachtsraum, ein Käfig, in denen die eigentlich noch nicht geborene Minona als alte Frau das Geschehen ihrer eigenen Vergangenheit beobachtet und kommentiert. Sie kriecht unter den Flügel, „wie ein nacktes Tier in einer kalten Hölle“, ein kaltes Aufrauschen der Blechbläser schürt die Empathie der Zuschauer, die ahnen, dass die schwarz Gekleidete mit dem schlohweißen, langen Haar in ihrem Leben womöglich nie glücklich war. Sorgsam unrhythmische Peitschenschläge im Orchester verbinden die Seufzer der wieder-werdenden Mutter: „Ich muss zurück zu Stackelberg“ und in der nächsten Szene das wütende Drohen des Barons, der die bereits 14jährige Minona ermahnt: „Es gibt zu viel Willen in dir.“ Josephine und die junge Minona werden beide fabelhaft verkörpert von der Sopranistin Anna Pisarova.

Stackelberg hat Minona und ihre ältere Schwester Marie mit sich nach Reval genommen, das heutige Tallin, Jüri Reinveres Geburtsstadt. Ihre Lebenswirklichkeit beim Vater sind pietistische Demut und Selbstaufgabe. Musikalische Begabung und das Glück, sich in die täglichen Klavierübungen zu retten, stärken Minonas Selbstbehauptung. Erschütternd Stackelbergs Gewaltausbruch am Ende des ersten Aktes. Tonloses Klicken von Streicherbögen, lange Pfiffe aus dem Bauernchor lassen spüren, wie ein junger Mensch gebrochen wird.

Musikalisch ist der zweite Akt kraftvoller und szenisch verwirrender, was auch an der Überzeichnung durch Regisseur Hendrik Müller liegen mag. Die alte Minona (sängerisch ausgezeichnet: Theodora Varga) lebt in ihrem eigenen Gefängnis, gebaut aus irrer Beethoven-Verehrung und verzerrten pietistischen Verhaltensregeln aus der Vergangenheit. Historisch belegtes Moment ist die Suche nach dem Briefwechsel zwischen ihrer Mutter und Beethoven, gleich darauf der Diebstahl dieser, im 100. Todesjahr Beethovens tatsächlich geschehen. Jüri Reinvere lässt als „Ansing-Partner“ entfernte Verwandte Minonas auftreten und eine Leonore (Deniz Yetim). Sie ist Minona jedoch nicht die ersehnte tugendhafte Retterin aus dem inneren Fidelio-Gefängnis. Hier zitiert der Komponist, erstmals tatsächlich hörbar, Beethoven, das Motiv „Er liebt mich, das ist klar“ vervielfältigt sich zwischen den Nebencharakteren. Statt ihr Trost, Mut und die ersehnte Liebe zu geben, führen sie sie tiefer hinein in ihre Abhängigkeit, die am Ende nur noch banal bebildert ist. Tablettenkonsum, in den Käfig einsperren, Gewaltexzesse der Anti-Leonore, während doch die Musik etwas Anderes sagt. Dirigent Chin-Chao Lin, bis hier mit dem Philharmonischen Orchester Regensburg sehr überzeugend, scheint sich der überdrehten Regie zu ergeben. Das eigentlich fein entschwebende Geigenflirren am Schluss erstickt im Staub einer letzten zerbrochenen Beethoven-Büste.

JULIA KAISER

(Interessiert Sie dieses Blog? Dann gehen Sie doch noch ein Stück runter und abonnieren mit Ihrer E-Mail – kostnix, schadnix, jederzeit kündbar.)