Zurück vom Ring!, rief das verfluchte Covid-19, und also gehen die diesjährigen Bayreuther Festspiele den Rheinfall hinunter. Das muss wohl so sein, alles andere wäre unverantwortlich. Da es also im Sommer nichts über einen neuen Ring des Nibelungen zu schreiben geben wird, veröffentliche ich hier noch einmal meinen Zeitungsbericht über die Festspiele 2019 mit dem neuen Tannhäuser. Mein Bericht von 2018 über Lohengrin folgt dann in ein paar Tagen. Bleiben Sie gesund und munter!

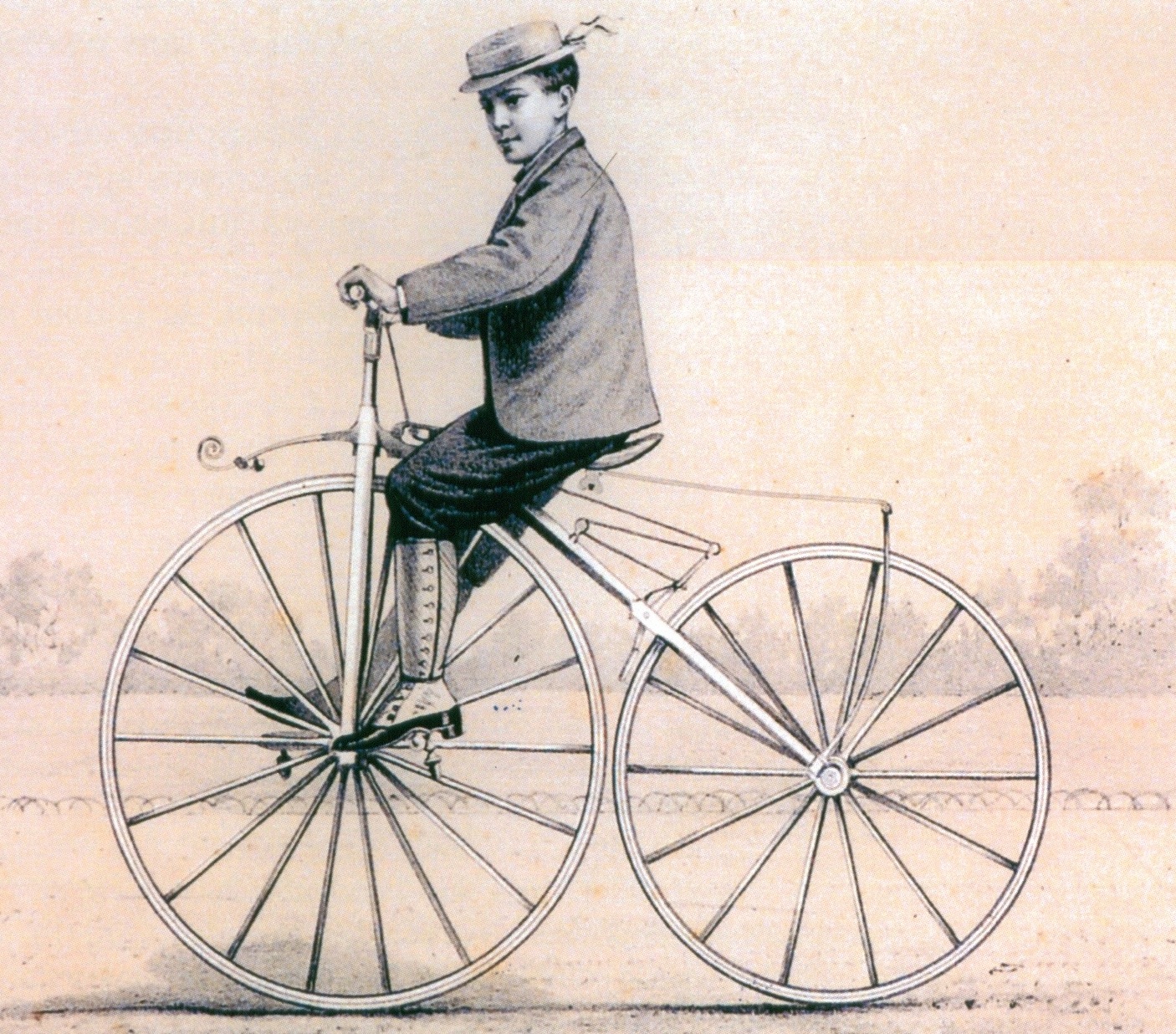

Wo geht’s mit dem Fahrrad in den Venusberg?

Was Markus Söder schaffte, kann Tannhäuser nie gelingen. Aber in Bayreuth kann man sich endlich für diesen komischen Typen interessieren.

Kein Fahrradständer, nirgends. Eher noch wird auf dem Festspielhügel von Bayreuth ein Landeplatz für Flugtaxis gebaut werden als eine vernünftige Abstellanlage für Räder. Immerhin sind auf diesem riesengroßen Parkplatz auf dem Grünen Hügel (auf Fotos ist ja immer nur das Festspielhaus zu sehen) ein paar Meter für Drahtesel reserviert: eine winzige Freifläche, die für den direkt daneben parkenden Rolls-Royce mit britischem Kennzeichen kaum ausreichen würde.

Auf der hehren Suche nach dem Wagner-Geheimnis kann man leicht einen halben Tag mit irgendwelchen anderen Suchen verplempern. So ging es mir im letzten Jahr, bei meinem ersten Bayreuth-Besuch, als ich mich auf die Suche nach einem Leihfahrrad begab. Eine mühsame Sache, die mich schließlich an den Stadtrand führte. Wäre das nicht mal eine zeitgemäße Anschaffung für die Bayreuther Festspiele: hundert Leihräder für die Wagnerianer? Unter dem Hügel liegt freilich ein Straßennetz freilich aus der autogerechten Hölle.

Dieses Jahr habe ich mir ein transportables Faltrad mitgebracht. Das bringt den älteren Polizisten, der bei der Premiere die Sicherheit von Frau Merkel & Co bewacht, gleich ins Fachsimpeln über sein eigenes Faltrad, das er stets mitnehme, wenn er seine studierenden Kinder in fernen Großstädten besuche. Und überhaupt muss man sie einmal loben, diese entspannte Freundlichkeit der fränkischen Polizei bei dem bizarren und dann doch wieder überschaubar provinziellen Bohei um die Festspiele-Eröffnung. Tiefenruhige Autorität, wo auch immer die Polizei in Aktion tritt: etwa wenn sie sanft lächelnde Falun-Gong-Anhängerinnen bittet, hier nicht weiter Lotosblumen zu verschenken. Oder wenn in der Pause der Premiere die britische Dragqueen Le Gateau Chocolat am Festspielteich ein lustiges Intermezzo zwischen Seejungfrau Arielle, schwarzer Venus und YMCA abzieht und stante pede ein wütender Anwohner aus der angrenzenden Tristanstraße erscheint und verlangt, dass die Musik leiser gedreht werde.

Le Gateau Chocolat spielt eine tragende, aber leider stumme Rolle in Tobias Kratzers Neu-Inszenierung des Tannhäuser, und so mag man auf die Idee mit dem Pausen-Gig im Festspielteich verfallen sein. Kratzer hat aus diesem harmlosen Extra gleich eine programmatische Angelegenheit gemacht, eine Öffnung des Festivals zum Stadtraum hin, das Übliche halt. Das Interesse der Bayreuther am Teichkonzert hält sich freilich in vornehmen Grenzen.

Die erste Frage des Zimmermädchens bei meiner Ankunft gilt vielmehr natürlich Frau Merkel: ob die wohl schon da sei? Ja, denn am Festakt zum hundertsten Geburtstag Wolfgang Wagners am Vorabend der Premiere hat sie bereits teilgenommen. Wie man mir telefonisch berichtete ins Kreuzsteinbad, wo ich aufgrund der exorbitanten Hitze ein wagnerfreies Stündchen verbringen wollte und im Schnell-Becken zwei Kampfschwimmer reiferen Alters über, man glaubt es kaum, Wolfgang Wagner debattieren hörte. Die Hitzewelle ist natürlich das zweite große Bayreuther Gesprächsthema neben der alljährlichen Merkel-Ankunft. Und da kann man zweierlei vermelden: erstens, dass es diesmal im berüchtigt saunösen Festspielhaus angenehmer ist als draußen, selbst noch im dritten Akt. Und zweitens, dass heuer, nach dem schwedischen König im letzten Jahr, Markus Söder neben der Kanzlerin sitzen darf. Ausgerechnet Söder, den man sich hier doch immer als peinlichen Eckensitzer dachte! Dem Mann ist ein Imagewandel in Rekordzeit gelungen, um den der arme Tannhäuser ihn beneidet hätte: von der bösen Lust im Venusberg des populistischen Getöses zum seriösen und sängerfesttauglichen Ministerpräsidenten, einem geradezu staatsväterlichen Landgrafen von Bayern.

Wie aber steht es nun um das Wagner-Geheimnis, dem einst schon der Dichter Stéphane Mallarmé auf der Spur war? Die Stadt, schrieb Mallarmé über Bayreuth, die dieser heiligen Erfahrung ein Theater gewährt, drückt der Erde das letzte Siegel auf. Davon scheint die Bayreuther Fußgängerzone wenig zu wissen. Auf dem Ehrenhof des Alten Schlosses dreht die Feuerwehr einen Werbefilm, der mehr Anwohner anzieht als Le Gateau Chocolat am Teich. Ein paar Meter weiter steht wieder Falun Gong. Die Edelbrauerei Schinner bietet Wutzbraten an, den zu essen jeder Urmel-Leser sich entschieden weigern würde.

Je später aber, desto näher fühlt der Mensch sich dem Geheimnis. Nachts sausen unbeleuchtete Fahrräder durch die Fußgängerzone wie die apokalyptischen Reiter, fast reißen sie eine alte Flaschensammlerin mit Rollator um. Und trabt man aus der Fußgängerzone hinaus, so gelangt man zwischen einem Lokal, das Pizza Richard Wagner mit Pistazienpesto anbietet, und der Villa Wahnfried zu einer verstörenden Tiefgarageneinfahrt, über der ein Dreiecksgiebel mit einem Wandgemälde prangt: die Köpfe zweier grimmiger Hähne, die von Händen mit sündhaft roten Nägeln an die weißbebluste Brust gedrückt werden. Wer ist diese ansonsten unsichtbare Frau, auf deren Bauchnabelhöhe man ins Dunkle, Tiefe einfahren könnte? Geht es hier mit dem PKW in den Venusberg? Darf man auch mit dem Rad rein?

Bei Tage hingegen hält man sich fern von solch verstiegenen Gedanken. Bayreuth, und mit ihm ganz Deutschland, hat ein pragmatisches Verhältnis zu diesen Festspielen, die Wagner sich einmal ganz anders ausgemalt haben dürfte. Natürlich könnte man einwenden, dass dieses Fest eine überlebte Idee sei, zumal mit seiner erzbösen Geschichte (die im Festakt für Wolfgang Wagner, so der telefonische Bericht ins Freibad, schnöde übergangen worden sei, wie Wolfgang Wagner selbst es nicht getan hätte). Ganz abgesehen davon, dass sich das alles aus Sicht des Steuerzahlers an der Grenze zur Clan-Kriminalität bewegt. Man leistet sich die Festspiele als putziges Kuriosum, so wie man auch den Panda zu retten versucht, das beliebteste Tier der Welt, obwohl er doch ein Irrtum der Natur ist, wie er sich mit seinem Nur-Bambus-Speiseplan in eine evolutionäre Sackgasse manövriert hat.

Die Nur-Wagner-Festspiele tun wie immer viel, um sich Stadt und Land, nun ja: zu öffnen. Letzterem mit Live-Streaming, ersterer etwa mit der alljährlichen Kinderoper. Bunt gemischte Bayreuther Klassen warten da vor der Probebühne am Festspielhügel-Seitenhang, und mit Freude vernimmt man, dassdas gängigste Schimpfwort lautet: wallah, du Mädchenschläger! Ein Satz, den auch der Schwanenritter im Gottesgericht seinem Gegner entgegenschleudern könnte, in dem überaus blauen Neo-Rauch-Lohengrin, der am zweiten Abend der Festspiele wiederaufgenommen wird. In den wunderbar gespielten und musizierten Kinder-Meistersingern aber hat’s Büdchen und Türmchen, Rauschebärte und Helden-Vokuhilas, wie sich regie-genervte Altwagnerianer, die noch mit Lauritz Melchiors Großmutter befreundet waren, das auch im Festspielhaus wünschen würden. Über die problematischen Aspekte der Meistersinger wird hier konstruktiv hinweggespielt: Das Wacht auf singen alle Kinder gemeinsam, um die von der Johannisprügelnacht erschöpften Meister aufzuwecken, und Beckmesser reicht am Ende Walther die Hand. Angemessen versöhnlich für eine Kinderoper ist das. Für eine Erwachsenenoper angemessen unversöhnlich ist dagegen Barrie Koskys packende Interpretation der Meistersinger, die Wagners Judenhass in den Mittelpunkt stellt, wiederaufgenommen am dritten Tag der Festspiele.

Atemberaubend dicht ist auch der neue Tannhäuser, in einer Rasanz und mit einem Feuerwerk von Geistesblitzen, die ihresgleichen suchen. Tobias Kratzer selbst verweist auf den Riss zwischen dem frühen, revolutionären und dem späten, repräsentativen Wagner als Ansatz seines Tannhäuser-Verständnisses. Das würde uns aber gar nichts angehen, wenn es nicht um den Zwiespalt von Rebellion und Anpassung überhaupt ginge. Und wenn es nicht so rasend komisch wäre und erschütternd schrecklich: Tannhäuser im Clownskostüm on the road im alten Citroën-Kastenwagen mit der quietschvergnügten und fidel verliebten Venus am Steuer, begleitet von Le Gateau Chocolat und dem kleinwüchsigen Oskar mit Blechtrommel (Manni Laudenbach) – ein stürmisches Leben nach dem Jung-Wagner-Motto Frei im Wollen, frei im Thun, frei im Genießen. Aber schon nach wenigen Minuten, noch im Vorspiel, gibt es einen Toten und Tristesse bei Burger King. Und dann, eskortiert von einem Fahrrad schiebenden Hirten (die hervorragende Katharina Konradi), die deprimierende Ankunft vor dem Festspielhaus höchstselbst.

Wie Venus und ihre beiden Helfer dann im zweiten Akt den Grünen Hügel entern, das ist umwerfend komisch und zugleich ungeheuer klug. Denn der Gedanke, die Venus mal leibhaftig beim Sängerstreit erscheinen zu lassen, wirkt frappierend. Kratzers kunstvolles Wechselspiel mit Filmpassagen schlägt einen dramatischen Funken nach dem anderen. Der dritte Akt schließlich ist ein Albtraum, an dem man lange zu knabbern hat: Dem sonst stets so brav wie unglücklich verliebten Wolfram (im zweiten Akt gähnt die Venus laut bei seinem Liebeslied) ist hier erstmals eine Erfüllung beschieden, aber was für eine – ein Abgrund an Gewalt.

Markus Eiche singt diesen Wolfram so markant, dass man schon vorher ahnte, da könnte noch was passieren. Dass ich mich aber in dieser Aufführung zum ersten Mal wirklich für das Schicksal des komischen Typen Tannhäuser zwischen den beiden Frauen interessiere, dass ich mich auch brennend für diese beiden Frauen interessiere, die lebendig sind und leidenschaftlich und voller Liebe und Verletzungen, fernab von allem verklemmten Sexualmurks à la „Hurengöttin versus heilige Langeweile“: Das macht diesen Tannhäuser für mich zu einer einschneidenden Erfahrung.

Und natürlich wäre alles, was die Regie leistet, nichts ohne starke Sänger: den berührenden Stephen Gould als Tannhäuser, der in seinem Preislied nicht aufbegehrend bellt, sondern verzweifelt, fast flehentlich um sein Leben singt. Was für ein exakter Gestalter Gould ist, wusste man vorher, aber nichts ist hier zu spüren von dieser gewissen Neutralität, die man Gould mitunter nachsagt. Um ihr Leben singen auch die beiden Frauen. Die Venus der Elena Zhidkova (die nur in dieser ersten Aufführung Ekaterina Gubanova vertritt) ist darstellerisch stärker als sängerisch. Lise Davidsen aber hat eine glutvolle, enorme Stimme, die in anderen Inszenierungen die Langweiler-Elisabeths vielleicht unangemessen zur Explosion brächte; zu dieser Elisabeth aber passt das, und wie.

Wenn es eine Schwachstelle gibt, dann wohl das Dirigat von Valery Gergiev, das trotz einiger Wackler halbwegs stabil wirkt, aber kaum individuell oder charakteristisch. Der Verdacht, dass der berüchtigte Vieldirigierer Gergiev erst à la minute zur Premiere eingeflogen sei, kann zurückgewiesen werden, ein verlässlicher Jurist sah Gergiev tags zuvor in einem Restaurant, und die Festspielleitung beteuert, der Dirigent habe mitgeprobt. Die Bayreuther Spatzen pfeifen hingegen alles Mögliche von den Dächern. Nun denn. Im nächsten Jahr wird Gergiev ohnehin nicht wieder hier dirigieren. Vielleicht braucht es also doch erstmal keine Flugtaxi-Landeplätze. Dieser Tannhäuser aber, über den wird man noch in ferner Zukunft an den komfortablen Fahrradständern neben dem Festspielhaus sprechen.

(Eine gekürzte Fassung dieses Berichts erschien im Sommer 2019 in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.)

Wehe, Wohlklang – werden wir je wieder deiner Weltwunder beiwohnen?

Das frage ich mich mittlerweile. Und habe heute meine restlichen Tickets dieser Saison vom Kühlschrank abgenommen, denn die ist nun ja beendet und wird in Gutscheine (einlösbar einstweilen bis Ende 2021) umgewandelt werden.

Wenn es nun so weitergeht, dürften allerdings bereits Ende 2020 viele Orchester, EinzelinterpretInnen, Ensembles, Chöre und Spielstätten gestorben sein.

Ob übrigens das alles „so sein muss“ und die Alternativen „unverantwortlich“ seien, wie Sie, lieber Herr Selge, anmerken, das bezweilfe ich. Aber ich komme ja auch aus dem Witwesk.

Beste Grüße von dort

Corinna Laude

Nun ja, wer wollte derzeit dafür die Verantwortung übernehmen wollen? Ich nicht. Hoffen wir auf ein großes Wiederhören irgendwann. Und auf reichhaltige Unterstützung für die betroffenen Künstler.

Nun, lieber Herr Selge, bislang endet jedes Leben mit dem Tod, hierzulande durchschnittlich mit etwa 85 Jahren. (Und die 85-Jährigen, die ich persönlich kenne, ächzen alle, unter Schmerzen, unter Mobilitätsverlusten, unter beginnenden Demenzen. Als sie 80 waren, taten sie das noch nicht so laut, aber die fünf Jahre mehr machen in dieser nicht-repräsentativen Gruppe einen gravierenden Unterschied aus.)

Ich habe erlebt, dass das Leben auch mit knapp 47 Jahren enden kann (ja: ich war dabei). Es ist also keineswegs ausgemacht, dass man das durchschnittliche Todesalter überhaupt erreicht (nur will nie jemand daran erinnert werden).

Aktuell haben wir die Entscheidung getroffen (und damit die Verantwortung dafür übernommen), dass junge Leben enden – ganz medizinisch: ihren Exitus erleben, weil es keine Behandlungen zum Beispiel für Krebskranke mehr gibt; und ganz ökonomisch: ihren Existenzverlust erleben, weil es keine Kunden und keine Aufträge mehr gibt -, damit multimoribunde Hochbetagte weiterleben können.

Das IST eine Verantwortung.

Und wir alle, die wir den „Corona-Maßnahmen“ Folge leisten, tragen sie. (Übrigens – das wird immer vergessen – in gänzlicher Unkenntnis darüber, ob diese „Maßnahmen“ irgendetwas bewirken.)

Ostern ist vorbei – ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben innere Musik

und grüße wieder herzlich aus dem Witwesk

Corinna Laude

Hmm, das hieße ja letztlich, alte Leute und andere Immunschwache halt sterben zu lassen. Dass das nur „Moribunde“ wären, die ohnehin dieser Tage sterben würden, scheint mir doch fragwürdig. Siehe:

https://blog.zeit.de/teilchen/2020/03/16/coronavirus-risikogruppen-vorerkrankungen-junge-erwachsene/

Es ist klar, dass es sich auch so um eine schlimme Abwägung handelt, denn die derzeitige Gesamt-Isolation der Gesellschaft hat natürlich ebenfalls fatale Folgen, für manche Menschen auch lebensbedrohliche. Auch Wirtschaftskrisen führen zu Opfern an Gesundheit und Leben, ja.

Aber diese Abwägung findet derzeit doch sehr skrupulös in Wissenschaft und Politik statt. Und auch wenn das alles ein großes Im-Nebel-Stochern sein mag, da man noch so wenig weiß, sollten wir m.E. den Entscheidungen folgen, auf die unsere gewählten Politiker sich nach eingehenden wissenschaftlichen Beratungen letztlich einigen. ICH weiß es jedenfalls nicht besser als das Robert-Koch-Institut, Herr Drosten und Frau Merkel.

Diskutieren kann man natürlich alles, dafür leben wir ja in einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber ehrlich gesagt, führt diese Diskussion mir in diesem Blogkommentar-Rahmen zu weit. Ich würde hier gern bei der Musik bleiben.

Ebenfalls herzliche nachösterliche Grüße. Mein Konzertsaal heißt derzeit Idagio & außerdem das Klavier im Wohnzimmer, sobald meine Frau das Home-Office räumt.

Schade. Wir müssen unser Bier auf nächstes Jahr verschieben

Dann trinken wir dafür zwei!