Einen Lapsus der Biennale der Berliner Philharmoniker bügelt (48 Stunden vor deren zweitem Konzertprogramm, dazu unten mehr) der französische Pianist Bertrand Chamayou beiläufig aus, zumindest ein bisschen: Seine erste Zugabe ist eine stupende Etüde von Unsuk Chin. Und die ist nicht nur Schülerin von György Ligeti, der im Mittelpunkt der Biennale steht, sondern auch eine jener ominösen Frauen, deren Fehlen als Komponistinnen im zweieinhalbwöchigen Festivalprogramm hier oder auch hier bemängelt wurde. Ansonsten hat der lässige Zuschnitt der Biennale zu den 1950ern und 60ern, sehr weit um Ligeti herum, sein Gutes wie sein Schlechtes. Thematisch geht es bis zu Heimatfilmen und Architekturavantgarde, auch Chansons mit Tim Fischer gibt’s. Das ist schön in der Abwesenheit von Berührungsängsten, aber es dräut auch Ein-Kessel-Beliebiges-Risiko, für ein wirklich kuratiertes Programm fehlen manchmal (außer Frauen) Pointierung und stringente Bezüge. In Chamayous imposantem Soloabend im Kammermusiksaal ist genau das aber da.

WeiterlesenSchlagwort-Archive: Olivier Messiaen

Vogelwerdend

„into the sky“ mit dem hr-Sinfonieorchester, Lubman, Aimard

Hut ab, das ist mal ein Gastspiel der anderen Art. Während reisende Orchester ihren Auditorien sonst gern Feuervögel oder Pathétiquen reinbuttern, um zu zeigen, was man auf der Pfanne hat, spielt das hr-Sinfonieorchester Frankfurt in Berlin: George Crumb, Augusta Read Thomas, Olivier Messiaen und Claude Vivier. Mut in der Tradition von Hans Rosbauds Frankfurter Rundfunk-Symphonie-Orchester. Wenn auch exakt Programm der Art, dass Zuhörer im Großen Saal der Philharmonie einander per Handschlag begrüßen können müssten. Doch der Saal hat sich ziemlich gefüllt; wie, das bleibe mal Betriebsgeheimnis des Veranstalters. Dem man das Beste wünscht für seine hiermit begonnene Konzertreihe GREAT!CLSX, bei der vorzügliche Orchester auch weiterhin keine Petruschken und Boleri spielen werden, sondern Meisterwerke von Zemlinsky und Ives bis zu Lutosławski und Gérard Grisey. Im besten Sinn kompromisslose Programme, die dennoch breitenkompatibel erhofft werden, frei von Voraussetzungen außer der einen: die Ohren zu öffnen.

WeiterlesenEndlich: Ursula Mamlok, Ravel und Messiaen bei Spectrum

Was für unerwartete, aufregende, bewegende Anfänge in einem Ende stecken können! Als die 83jährige Komponistin Ursula Mamlok im Jahr 2006 nach dem Tod ihres Mannes von New York nach Berlin zog, war das nicht irgendein Umzug in einen Altersruhesitz. Denn Berlin war die Stadt, die die gerade 16 gewordene Ursula Lewy im Februar 1939 mit ihrer jüdischen Familie gerade so noch hatte verlassen können. Heimat mochte sie den Ort verständlicherweise nicht mehr nennen, der zur Heimstatt des Völkermords geworden war und an den sie dennoch an ihrem, noch taghellen, Lebensabend zurückkehrte. Frank Sumner Dodge aber verwendet das Wort mehrmals in seiner kurzen Begrüßung vor dem Konzert im Kammermusiksaal der Philharmonie – der amerikanische Gründer jenes seit 1988 bestehenden, hochwertvollen, unkaputtbaren Formats Spectrum Concerts, bei dem Mamlok (wie sie seit ihrer Heirat 1947 hieß) ein spätes musikalisches Zuhause fand. Heimat vielleicht. Ihr, die 2016 in Berlin starb, ist das ganze Konzert gewidmet.

Turangarôsa: Concertgebouw mit Renée Fleming

Alles ein bissl fast normal jetzt schon wieder, das allsaisonbeginnliche Musikfest Berlin hat angefangen. Den Heiner-Goebbels-Eröffnungsabend hat der Konzertgänger mal lieber ausgelassen, aber Concertgebouworkest Amsterdam ist een must. Das große instrumenten-vrachtauto steht vor der Philharmonie, gleich daneben parkt ein Campingwagen, reiner Zufall gewiss. Dass die arroganten Berliner ihrem koninklijken Gast wie jedes Jahr etwas die koude Schouder zeigen, fällt heuer nicht ganz so auf, weil der Große Saal coronabedingt zunächst im Schaakbord-Muster besetzt wurde, bei dem sowieso jeder zweite Platz leer bleibt; dass der Rest dann, als volle Besetzung erlaubt wurde, einfach unverkauft blieb, fällt nicht so auf. Tja, je eigen schuld, o Berliner, du verpasst hier eins der besten Orchester der Welt. Plus Renée Fleming.

WeiterlesenMusikfest 2019: Münchner Gergiev und Londoner Rattle

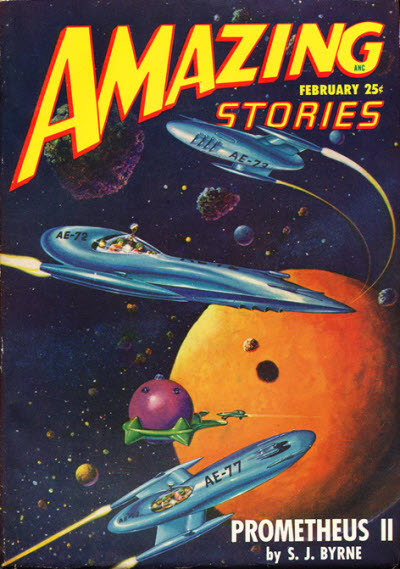

Hohe Besuche beim Musikfest in der Philharmonie — Valery Gergiev kommt mit seinen Münchner Philharmonikern, Simon Rattle mit seinem (fühlt sich immer noch seltsam an, das zu schreiben) London Symphony Orchestra. Wachsam wägend wuppen sie geWaltiges, ein Erst- und ein Letzthauptwerk zweier solitärer Komponisten: Die Londoner haben Messiaens kurz vor seinem Tod komponierte Éclairs sur L’Au-Delà dabei, die den Vorhang zur Ewigkeit lupfen (mehr dazu unten). Die Münchner Philharmoniker beginnen mit Alfred Schnittkes 1. Sinfonie, die aus den 1970ern stammt, aber ein paar Jahrhunderte Musikgeschichte verquirlt und den Hörer so auf einen fernen Bewusstseinsplaneten verraumschifft.

WeiterlesenVogelkundig: Aimard und Gardiner eröffnen das Musikfest mit Messiaen und Berlioz

Wo beginnen? Alle scheinen an diesem Wochenende auf einen Drücker loszulegen: Mahlers 8. im Konzerthaus, Eugen Onegin an der Komischen Oper… Das vielleicht Relevanteste gabs an der Peripherie des Klassikbetriebs, wo das Herz manchmal am heftigsten schlägt: im Heimathafen Neukölln unter Beteiligung von Hellersdorfer und Lichtenberger Musikschulen ein Musiktheaterstück über das Frauenorchester Auschwitz. (Dieses Mädchenorchester gibts nochmals am 19. und 20. September.)

Das Musikfest Berlin in der Philharmonie indes, der traditionelle Startbumps in den Berliner Klassikherbst, eröffnet gleich doppelt mit bunten Vögeln.

WeiterlesenMusikfest 2018: Boffard und Berliner Philharmoniker schattenspiegeln George Benjamin

Beim Musikfest rückt nach Bernd Alois Zimmermann (und Bruckner, aber der war wohl eher Orchester-Tourneeprogramm-Zufall) nun der englische Komponist George Benjamin in den Fokus, diesjähriger Composer in residence der Berliner Philharmoniker. Zwischen zwei von ihrem Ehrengast dirigierten Philharmonikerkonzerten (mehr dazu unten) stellt am Sonntagvormittag der Pianist Florent Boffard im Kammermusiksaal den Klavierkomponisten George Benjamin vor. Und zwar mit einem herrlich weitgefächerten Programm, in dem gar nicht so viel Benjamin vorkommt. Dafür aber lauter Stücke, in denen er sich gespiegelt oder beschattet fühlt: Weiterlesen

Beim Musikfest rückt nach Bernd Alois Zimmermann (und Bruckner, aber der war wohl eher Orchester-Tourneeprogramm-Zufall) nun der englische Komponist George Benjamin in den Fokus, diesjähriger Composer in residence der Berliner Philharmoniker. Zwischen zwei von ihrem Ehrengast dirigierten Philharmonikerkonzerten (mehr dazu unten) stellt am Sonntagvormittag der Pianist Florent Boffard im Kammermusiksaal den Klavierkomponisten George Benjamin vor. Und zwar mit einem herrlich weitgefächerten Programm, in dem gar nicht so viel Benjamin vorkommt. Dafür aber lauter Stücke, in denen er sich gespiegelt oder beschattet fühlt: Weiterlesen

28.2.1016 – Kosmisches Doppel: Makropulos-Symphonie und Die Sache Turangalîla

Olivier Messiaen und Leoš Janáček – kein ästhetisches Band verbindet diese beiden Komponisten, sondern einzig das organisatorische Ungeschick des Konzertgängers, der mit Schrecken feststellt, dass er am Sonntag Termine um 16 Uhr im Konzerthaus und um 18 Uhr in der Deutschen Oper hat.

Olivier Messiaen und Leoš Janáček – kein ästhetisches Band verbindet diese beiden Komponisten, sondern einzig das organisatorische Ungeschick des Konzertgängers, der mit Schrecken feststellt, dass er am Sonntag Termine um 16 Uhr im Konzerthaus und um 18 Uhr in der Deutschen Oper hat.

Von Messiaen in Mitte…

Die U2 fährt im 5-Minuten-Takt und braucht von Stadtmitte bis Deutsche Oper 16 Minuten. Aber auch das würde nichts nützen, gäbe es nicht im Konzerthaus diesmal nur ein einziges Werk, lang zwar, dafür ohne zeitraubende Pause: Olivier Messiaens wahrhaft monumentale Turangalîla-Symphonie (1946-49), zum Abschluss des Frankreich-Festivals, einer Woche mit nervigem PR-Sprech (oh la la, Savoir vivre am Gendarmenmarkt), dafür um so aufregenderer Musik von Couperin bis Mantovani.

Und einem kleinen Messiaen-Schwerpunkt: Eine Woche nach dem jenseitssüchtigen Quatuor pour la fin du Temps feiert das kosmische Diesseits in der Turangalîla-Symphonie, dem intensivsten Jubelschrei der Musikgeschichte, heftige Auferstehung. Iván Fischer lässt das Konzerthausorchester diesen durchgeknallt optimistischen Lebenshymnus mit packendem Enthusiasmus spielen. Der Spannungsbogen hält über 85 Minuten: von den Tristan-Inseln in den Chants d’amour über die fetzige Joie du sang des étoiles (dem Gesang des Sternenblutes, der klingt wie 20 Bigbands auf Speed oder einer noch unbekannten Substanz) und den vom Hörer innig ersehnten ruhigen Jardin du sommeil d’amour (dem Garten des Liebesschlafs, dessen Klangbild an Palestrinas verschollene Hawaii-Kompositionen gemahnt) bis zum großen Finale mit Urknall-Schlussakkord.

An wie vielen Turangalîla-Aufführungen mag Valérie Hartmann-Claverie, die die Ondes Martenot spielt, schon teilgenommen haben? Als einzige auf dem Podium musiziert sie auswendig. Der Pianist Roger Muraro hat einige Kadenzen zu spielen, die virtuoser sind als in so manchem Klavierkonzert. – Zum Konzert

… zu Janáček nach Charlottenburg

Vom kosmischen Schwung der Turangalîla-Symphonie beflügelt, dauert die U-Bahn-Fahrt nach Charlottenburg nur gefühlte 16 Sekunden. Dort wartet bereits die Frau des Konzertgängers, die bekennender Janáček- und Runnicles-Groupie ist.

Geradezu kosmische Kräfte entfacht auch der dramatische Genius von Leoš Janáček. Wenn Janáček ein kauziger mährischer Halbgott ist, dann ist Donald Runnicles sein spleeniger schottischer Halbprophet: ein sachlicher, aber umso überzeugenderer Anwalt dieses großartigen Komponisten, bereits in der herrlichen Jenůfa. Das Vorspiel der Sache Makropulos (1925/26) geht er mit einigen Volt mehr an als etwa die Wiener Philharmoniker in der schönen Mackerras-Aufnahme, die ganze Oper in einem Tempo, dass die Hörner sich im Finale auch mal überschlagen; trotzdem kein Kontrollverlust, eine packende Orchesterleistung. Runnicles hat das Orchester der Deutschen Oper derart auf Vordermann gebracht, dass es immer wieder die reine Freude ist.

Das Makropulos-Motiv erinnert den Konzertgänger umstandsbedingt an Messiaens absteigenden Akkorde-Leitfaden; erst recht wenn es sich am Ende des 2. Aktes härtet und stählt, als Emma Marty den armen Janek ins Unglück stürzt. Auch zwischen Messiaens indischen und Janáčeks mährischen Tabulaturen tun sich plötzlich Zusammenhänge auf: Aus winzigen Zellen entstehen gewaltige Wirbel. Wie Janáček seine kleinen Motive verzahnt, entwickelt einen ungeheuren Sog, die Musik scheint sich von Insel zu Insel zu bewegen, jedes Eiland besteht nur aus 3 bis 4 Tönen… und wie diese Musik dennoch oder gerade deshalb ans Herz geht!

Die Hauptfigur Emilia Marty ist eine Art weiblicher fliegender Holländer, ruhelos seit 337 Jahren; allerdings kein Seemann, sondern eine gefeierte Sängerin, die zunächst in einer Anwaltskanzlei auftaucht. Man würde sich auch nicht wundern, wenn Franz Kafka hereinspazierte, denn die Handlung nimmt von einem seit 100 Jahren laufenden undurchschaubaren Prozess ihren Ausgang.

Die Konversation der Protagonisten spiegelt sich in den Geistern der Vergangenheit. Die Regie von David Hermann (der bereits 2012 Helmut Lachenmanns Mädchen mit den Schwefelhölzern auf die Bühne der DO brachte, in einer sehr zugänglichen Inszenierung, über die der Komponist hörbar die Nase rümpfte) ist manchmal etwas aufdringlich, etwa wenn zur Illustration eines erwähnten Selbstmords eine Pistole knallt und ein Statist tot umfällt oder wenn am Ende dem Publikum vorgehalten wird: EM = me. Aber insgesamt recht ordentlich, der wichtigste Einfall überzeugt: Emilia Marty überschreitet als einzige die unsichtbare Linie zwischen den Zeiten und wird begleitet von ihren eigenen Gespenstern, die da heißen Eileen MacGregor, Eugenia Montez, Ekaterina Myschkina, Elsa Müller… und eben Elina Makropoulos, Tochter des griechischen Alchemisten, der Kaiser Rudolf II. das ewige Leben schenken sollte, aber nur seiner eigenen Tochter endlose Wanderschaft bescherte.

Evelyn Herlitzius mag nicht so kalt wirken wie anno dunnemal Anja Silja, aber sie begeistert und bewegt in ihrer Darstellung der verzweifelten Frau, deren Fähigkeiten in Liebe und Kunst sich im Lauf der Jahrhunderte vervollkommnet, aber das Entscheidende verloren haben: die Seele. Herlitzius‘ dramatischer Sopran kann schneidend scharf klingen, aber auch ungeheuer seelenvoll, wie es sich bei Janáček, einem der großen Künstler des Mitleids, gehört – in der Verzweiflung regt sich ja eben doch die tote Seele. Gnadenlose Schärfe und rührende Weichheit verbinden sich beeindruckend im Pater hemon, dem griechischen Vaterunser, das EM im Finale kurz vor Ultimo anstimmt.

Die anderen Sänger wirken durchweg überzeugend, idiomatisch sehr gekonnt, so weit man das als Sprachunkundiger beurteilen kann. Seth Carico als Anwalt und Derek Welton als Baron stechen hervor, Ladislav Elgr klingt als Albert Gregor etwas gepresst, was zur gehetzten Figur passt, sehr eindringlich; als Idiot Hauk-Sendorf tritt der alte Wagner-Recke Robert Gambill auf.

Eine weitere Janáček-Sternstunde an der Deutschen Oper. In der nächsten Saison ist leider gar kein Janáček angekündigt. Die Sache Makropulos gibt es noch zweimal im April, man sollte hingehen, um mehr Janáček in unserer schönen Musikhauptstadt zu erzwingen!

Zur Sache Makropulos / Zum Anfang des Blogs

21.2.2016 – Apocalyptique: Abgrund der Möbel für Messiaen im Konzerthaus

Eine pünktlich um 21 Uhr piepsende Armbanduhr erinnert uns im Lobpreis der Ewigkeit Jesu (Louange à l’Éternité de Jésus) an das, was wir fast vergessen haben: dass wir uns physisch noch im Diesseits der Zeit befinden. Es ist nur ein Konzert. Aber was für eins: das Quatuor pour la fin du temps von Olivier Messiaen in Luxusbesetzung mit Jörg und Carolin Widmann, Alban Gerhardt und Momo Kodama.

Eine pünktlich um 21 Uhr piepsende Armbanduhr erinnert uns im Lobpreis der Ewigkeit Jesu (Louange à l’Éternité de Jésus) an das, was wir fast vergessen haben: dass wir uns physisch noch im Diesseits der Zeit befinden. Es ist nur ein Konzert. Aber was für eins: das Quatuor pour la fin du temps von Olivier Messiaen in Luxusbesetzung mit Jörg und Carolin Widmann, Alban Gerhardt und Momo Kodama.

Das Festival Frankreich, das am Freitag im Konzerthaus eröffnet wurde und bis zum 28. Februar dauert, wagt am Sonntag einen besonderen Spagat: nachmittags bunter Kindertag mit Carnaval des animaux, abends Messiaens gläserne Endzeitklänge, uraufgeführt 1941 im Kriegsgefangenenlager bei Görlitz – mehr zur Entstehungsgeschichte hier. (Am nächsten Wochenende bietet sich zum Abschluss des Festivals die Chance, Kind und Messiaen zusammenzubringen: Obwohl keine Familienveranstaltung, sondern ein normales Symphoniekonzert, ist Messiaens großes Turangalîla-Spektakel garantiert (schul)kindertaugliche Symphonik.)

Dem Quatuor eilt ein Ruf wie der siebte Posaunenhall voraus, dabei ist es unmittelbar zugängliche Musik, im 5. und 8. Satz sogar an der Grenze zum Kitsch. Die Zuhörer (unter ihnen Piotr Anderszewski, der am Montagabend ein Klavierrezital im Kammermusiksaal geben wird, natürlich nicht ohne den Konzertgänger) würden den Kleinen Saal des Konzerthauses berstend füllen. Das Konzert findet aber im Großen Saal statt – und doch sitzt man dichtgedrängt: Die Musiker spielen um 180 Grad gedreht, in Richtung Orgel, das Publikum sitzt nur auf und über dem Podium. Von dort schaut es hörend in den leeren Saal – und es stellt sich beim Anblick dieses Abgrunds der Möbel das Gefühl ein, ins Ende der Zeit zu blicken. Zum leeren Raum wird hier das Ende der Zeit. Eine faszinierende Idee, für die man die harte Holzbank vor der Orgel gern in Kauf nimmt.

Auch akustisch funktioniert die Inversion des Saals: Wenn man Jörg Widmanns solistischer Klarinette im 3. Satz Abîme des oiseaux (Abgrund der Vögel) zuhört, fragt man sich, ob man in diesem heiklen Saal schon je so kristallklare Klänge vernommen hat.

Über Widmanns Qualität als Klarinettist braucht man ohnehin kein Wort zu verlieren. Momo Kodama zaubert gläserne Klänge aus dem Steinway, die einen mitunter zweifeln lassen, ob da wirklich ein irdisches Instrument zu vernehmen ist. Alban Gerhardt spielt das Cello im 5. Satz Louange à l`Éternité de Jésus mit jenem ätherischen Ton, spröde und sanglich zugleich, den Carolin Widmanns Geige im 8. und letzten Satz Louange à l’Immortalité de Jésus aufnimmt und zur Vollendung führt: in immer höhere Regionen begibt sich ihr Ton, bis er durchsichtig wird und sich in Luft auflöst, Luft aus einer anderen Welt. Und wenn die vier Musiker sich in der eröffnenden Liturgie de Cristal und im 7. Satz Fouillis d’arcs-en-ciel (Wirbel der Regenbögen) vereinigen, katapultiert uns allein ihr perfektes Zusammenspiel ins Jenseits der Zeit.

Zum Konzert / Zum Anfang des Blogs

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.