Unbedingt begrüßenswert ist es, wenn Touristen nicht nur Fernsehturm, Mall of Berlin und Madame Tussaud’s besuchen, sondern auch Theater, Konzertsaal oder Oper; dennoch ist „touristisches Publikum“ der Schrecken des hörenwollenden Opernfreunds. Beim derzeit wieder laufenden Verdi-Falstaff an der Staatsoper Unter den Linden (historische Premierenkritik von Schlatz) tuschelts, wisperts und raunts oben im dritten Rang wie im dritten Akt, der im nächtlichen „Spuk“park von Windsor spielt. Das ist nicht, was man hören will; denn mag die flutschige Inszenierung von Mario Martone bei aller Eingängigkeit auch plausibler Settings und etwelcher Gedanken zum Ganzen hart ermangeln, so ist es musikalisch ziemlich rund, Thomas Guggeis dirigiert schneidig, das Ensemble ist gut, allen voran der überragende Michael Volle (in dessen Sir John ich trotzdem nach Bayreuth immer noch den Sachs mithöre). Kontrapunkt des Publikumsgeflüsters ist dann stets das Ermahnen und Zischen der Gestörten. Und einmal entspinnt sich aus dem Rüffel ein kurzes Entr’acte-Gespräch, bei dem man den Grund eines südwestlichen baritonalen Dauermunkelns erfährt, nämlich das (um mit Karlsson vom Dach zu sprechen) unerhört gastfreie Bestreben eines wahren Gentlemans, seiner des gesungenen Italienischen wie des übertitelten Deutschen und Englischen gleichermaßen unkundigen Begleiterin den Fortgang der Falstaff-Handlung simultan zu verdolmetschen.

Schlagwort-Archive: Giuseppe Verdi

Wahrhaft schön: Scala-Orchester spielt Brahms und Verdi

Gelinde Enttäuschungen im sonst starken Musikfest-Jahrgang 2017: Nach dem mauen Auftritt des Concertgebouw will auch beim Gastspiel der Filarmonica della Scala unter Riccardo Chailly keine rechte Begeisterung aufkommen. Dabei klingt alles wahrhaft schön. Aber auch schön wahrhaft? Beim Konzertgänger stellen sich Zweifel ein: vor der Pause an der Interpretation, nach der Pause an einem Teil der Werke und mehr noch an ihrer Zusammenstellung. Weiterlesen

Gelinde Enttäuschungen im sonst starken Musikfest-Jahrgang 2017: Nach dem mauen Auftritt des Concertgebouw will auch beim Gastspiel der Filarmonica della Scala unter Riccardo Chailly keine rechte Begeisterung aufkommen. Dabei klingt alles wahrhaft schön. Aber auch schön wahrhaft? Beim Konzertgänger stellen sich Zweifel ein: vor der Pause an der Interpretation, nach der Pause an einem Teil der Werke und mehr noch an ihrer Zusammenstellung. Weiterlesen

Kreuzluftspiegelnd: Wiederaufnahme „Don Carlo“ an der Deutschen Oper

Hier keine Perlenfischer. In Berlin hat man ja den Luxus, nach anderen Perlen zu fischen: Man kann z.B. Giuseppe Verdis Don Carlo, gestern an der Deutschen Oper wiederaufgenommen, mit dem eben gehörten Don Carlo an der Staatsoper vergleichen. Dort alles in allem differenzierter, hier theatralischer, auch plakativer, für den Konzertgänger letztlich aber emotional berührender.

Hier keine Perlenfischer. In Berlin hat man ja den Luxus, nach anderen Perlen zu fischen: Man kann z.B. Giuseppe Verdis Don Carlo, gestern an der Deutschen Oper wiederaufgenommen, mit dem eben gehörten Don Carlo an der Staatsoper vergleichen. Dort alles in allem differenzierter, hier theatralischer, auch plakativer, für den Konzertgänger letztlich aber emotional berührender.

Noch anregender der Vergleich mit dem sehens- und hörenswerten Boris Godunow, der eben an der Deutschen Oper Premiere hatte: Traurige Despoten unter sich, der Boris und Carlos Vater Philipp (siehe rechts). Beide wahrscheinlich gar keine schlechten Könige, so sub specie historiae betrachtet. Aber wie sie sich quälen sich sub specie aeternitatis (im Puschkin-Russland) bzw sub specie amoris (im Schiller-Spanien). Weiterlesen

Distanziert: Verdis „Don Carlo“ an der Staatsoper

Drei Gründe sprechen für den Don Carlo, der jetzt an der Staatsoper im Schillertheater wiederaufgenommen wurde: Erstens René Pape, zweitens René Pape, drittens — nicht nur René Pape, sondern auch Marina Prudenskaya, Roman Trekel und ein insgesamt guter Cast. Die Staatskapelle unter Massimo Zanetti agiert sehr sängerfreundlich, manchmal vielleicht zu sehr. Die enormen Qualitäten, die sich vor allem in den Vor- und Zwischenspielen zeigen, scheinen mehr aus der Substanz des Orchesters zu kommen als durch Akzentsetzung des Dirigenten. Die Solisten, allen voran der Cellist, erfüllen die hohen Erwartungen. Der Chor zeigt sich nach anfänglichem Wackeln schön gestaffelt. Weiterlesen

Drei Gründe sprechen für den Don Carlo, der jetzt an der Staatsoper im Schillertheater wiederaufgenommen wurde: Erstens René Pape, zweitens René Pape, drittens — nicht nur René Pape, sondern auch Marina Prudenskaya, Roman Trekel und ein insgesamt guter Cast. Die Staatskapelle unter Massimo Zanetti agiert sehr sängerfreundlich, manchmal vielleicht zu sehr. Die enormen Qualitäten, die sich vor allem in den Vor- und Zwischenspielen zeigen, scheinen mehr aus der Substanz des Orchesters zu kommen als durch Akzentsetzung des Dirigenten. Die Solisten, allen voran der Cellist, erfüllen die hohen Erwartungen. Der Chor zeigt sich nach anfänglichem Wackeln schön gestaffelt. Weiterlesen

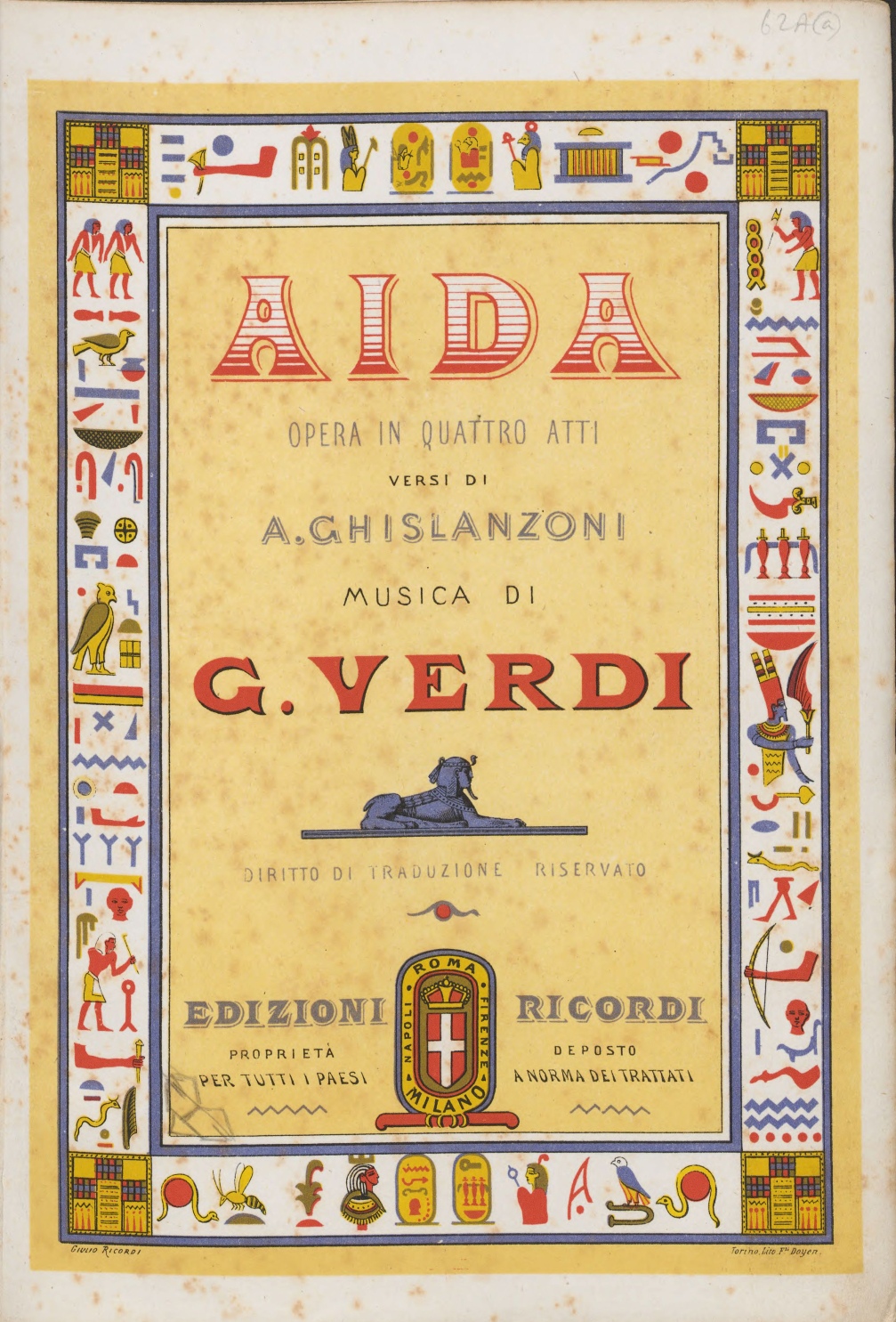

6.12.2015 – Maximalinvasiv: „Aida“ an der Deutschen Oper

Es ist leicht, gegen diese Aida zu sein. Trotzdem fühlten der Konzertgänger und seine Frau sich genötigt, zumindest zur Pause (nach dem II. Akt) angesichts des Buhschwalls vom Rang zu den Bravo-Rufern zu halten. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte.

Der Regisseur Benedikt von Peter (dessen Name von der beleidigten Eleonore Büning in der FAZ bewusst verschwiegen wurde, um ihn zu bestrafen) nennt sein Konzept großspurig musikalische Raumarchitektur: Das Orchester wird hinten auf der Bühne platziert, vorne singen nur die drei Hauptfiguren dem Publikum direkt ins Gesicht (es gibt sogar eine Rampe bis in Reihe 8), während der Rest der Solisten vom Rang und aus dem Off tönt. Das eigentliche Ereignis ist der Chor, der im gesamten Raum inmitten des Publikums verteilt ist.

Das bringt Vor- wie Nachteile mit sich. Beginnen wir mit dem

Minus:

Am gravierendsten sind erhebliche musikalische Kollateralschäden. Während man sich im Vorspiel noch freut, das Orchester mal nicht aus dem Loch zu hören, schlägt der Effekt ins Gegenteil um, sobald gesungen wird. Es ist ein höchst seltenes Opernerlebnis, dass die Sänger das Orchester übertönen. Wo Verdi die Begleitung ganz schlank macht, bekanntlich an den schönsten Stellen (begonnen mit Numi, pietà), ist das musikalische Gefüge futsch. Wenn der Chor singt, findet Orchester nicht mehr statt. Nichts gegen den kompetenten Dirigenten Andrea Battistoni, der dem Chefdirigenten des Twin Peaks Symphony Orchestra ähnelt; er hält tapfer den bis in die letzten Winkel des Opernhauses verteilten Laden zusammen, indem er windmühlenartig mit den Armen rudert (wie die bewunderungswürdige Leiterin des Musikschulorchesters, in dem die Tochter des Konzertgängers spielt). Aber Kohäsion klingt anders. Ungetrübten Orchestergenuss gibt es nur in den Ballettszenen.

Die Nebenfiguren singen vom Rang, was okay klingt, aber auch mit Verstärker aus dem Off, was nicht okay klingt (schade um die schöne Stimme von Markus Brück als Amonasro). Die Bühne gehört ausschließlich Aida, Amneris und Radames. Ausgerechnet in der Schlussszene entfleucht auch die herumgeisternde Aida in die Loge: Die Idee, im Schluss nur eine männliche Illusion zu sehen, ist inhaltlich plausibel (die Regie setzt dann noch eins drauf und lässt als einzige Amneris sterben), aber musikalisch ist es ein herber Verlust, dass das Verschmelzen oder zumindest Aneinanderschmiegen der Stimmen ausbleibt.

Die drei Protagonisten singen solide, aber nicht herausragend, sind ja auch durch die Umstände der Inszenierung vor allem als Leistungssportler gefragt. Man vermisst zunehmend das hauchzarte Pianissimo. Alfred Kim ist als Radames aber durchaus packend. Tatiana Serjan als Aida scheint, wenn man ihrer Körpersprache glaubt, die ganze Chose nicht zu passen, beim Schlussapplaus redet sie mit verschränkten Armen aufgeregt auf ihre Nachbarin ein. Anna Smirnova als Amneris würde mit ihrer etwas schrillen Stimme am stärksten von größerer Distanz zum Publikum profitieren. Für Freunde des Belcanto ist hier wenig zu holen.

Aber Aida ist nicht Donizetti, sondern später Verdi; darum gibt es auch ein

Plus:

Dass Aida ein Zwitterwesen aus Massen-Ausstattungs-Oper einerseits und psychologischem Kammerspiel andererseits ist, wird oft als Dilemma dieser schrägen Oper beschrieben. Wenn die Regie nun alle kollektiven Mächte als geschlossenen, kaum mehr individualisierten Apparat in den totalen Raum schiebt und die Bühne den vereinsamten und völlig ohnmächtigen Figuren Radames, Amneris und Aida vorbehält (Zitate B. von Peter), durchschlägt sie diesen gordischen Knoten. Den Triumphmarsch hat man noch nie so verstörend erlebt wie hier, glanzvolle Horrormusik, die Radames als Verlorener ertragen muss, statt Orden Zeitungsschnipsel von syrischen Kriegsgräueln an die Brust geheftet. Fantastisch!

Den Chor so zu erleben wie hier ist grandios, von überall kommen die Stimmen und ergeben doch ein perfektes Ganzes. Man sitzt im Gesang, im guten wie im bösen: magisch und mystisch in den leisen Phta-Anrufungen, ohrenbetäubend bis über die Schmerzgrenze im Kriegsgeschrei und Triumphjubel. Ja, das ist keine Elefantenparade im Zirkus, sondern KRIEG.

So intensiv wie hier war die erste Hälfte der Aida wohl kaum je zu erleben. Aber sie hat eben auch eine zweite Hälfte, da wird das Konzept problematischer.

Fazit:

Ein interessantes Regiekonzept mit bedenklichen musikalischen Nebenwirkungen, die durch die äußerste Intensität vor allem der ersten Hälfte teilweise wettgemacht werden. Eher kein Geschenk zum 75. Geburtstag der Schwiegermutter, die immer noch von der Arena in Verona schwärmt. Ebensowenig für den Belcanto- und Kohäsionspuristen. Wohl aber für den Theaterfreund, dem alles Laue ein Gräuel ist.

Aus kulturpessimistischer Sicht muss man wohl anmerken, dass Peter zu einer neuen Generation von Opernregisseuren gehört, die sich im Gegensatz zu den musikalisch viel gebildeteren alten Haudegen wie Hans Neuenfels auch an der Musik vergreift.

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.